|

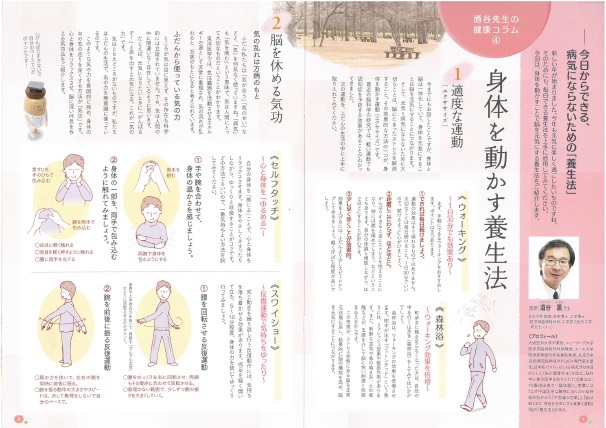

「脳の健康外来」酒谷先生のコラム

2014.03.31(月)

4月から、物忘れや原因不明の頭痛などの診療を行う、「脳の健康外来」が始まります。

診療にあたる酒谷薫(さかたにかおる)先生は、「脳の健康」についての第一人者で、問診やCTなどの検査を通して、脳の健康に関する不安を改善に導いています。

また、数々の冊子のコラムも担当しており、脳の健康増進について周知に努めています。

今日は、健康情報誌「すこやか」掲載の、酒谷先生のコラムをご紹介します。

▲画像をクリックで大きな画面でご覧になれます。(PDFファイル)

【月刊すこやか2014年1月号から引用】

身体を元気にすることは、脳を元気にすること。

脳を元気にするためには、ストレスを溜めないことが重要として、軽い運動でストレス脳を解消する方法を教えてくれます。

ウォーキングや森林浴はリフレッシュに良いとよく聞きますが、身体をいたわるように優しく触れる「セルフタッチ」という方法も効果的なんだそうです。

みなさんぜひご参考にどうぞ。

(病院内では、先生のコラムをコピーして自由配布しております。)

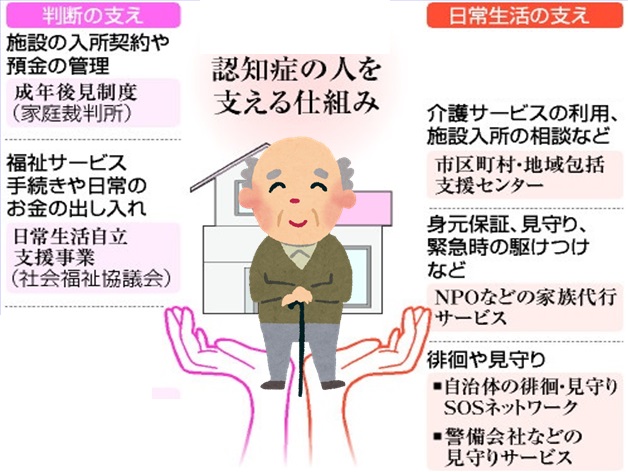

「認知症に対する社会資源の活用について」

2014.03.29(土)

今年度最後の市民健康教室が開催されました!

テーマは、「認知症に対する社会資源の活用について」。

みなさんは、ご家族が物忘れや認知症が疑われたときに、どこの病院を受診して、どこに相談して、どんなサービスが受けられるかご存知ですか?

今日は、そんな認知症になっても社会のサービスを利用していきいき元気に過ごす方法について講演しました。

<講演の一部をご紹介!>

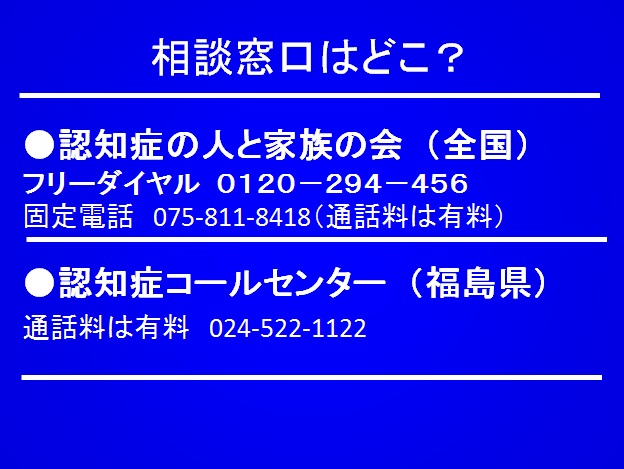

認知症になったらどこへ相談したらいい?

全国の相談窓口と福島県の相談窓口があります。

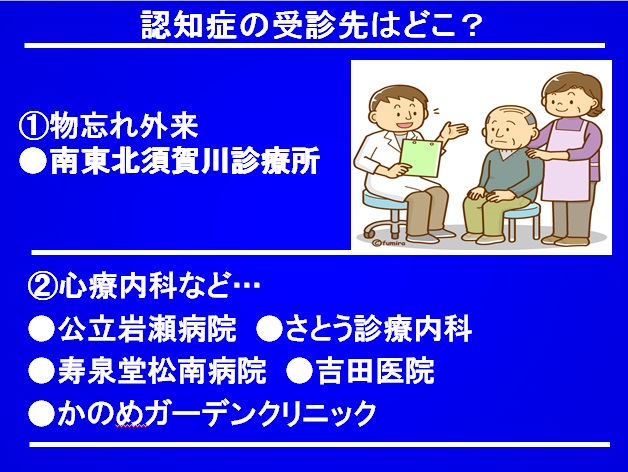

須賀川市内、または周辺の物忘れ外来がある病院の紹介も行いました。

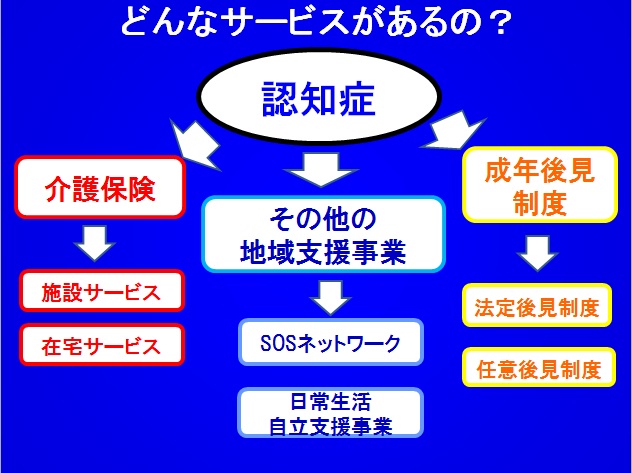

社会には認知症になってもいきいき過ごせるよう、様々なサポート体制が組まれています。

これらを知っているか知っていないかで、人生の充実感が違ってくるのではないでしょうか。

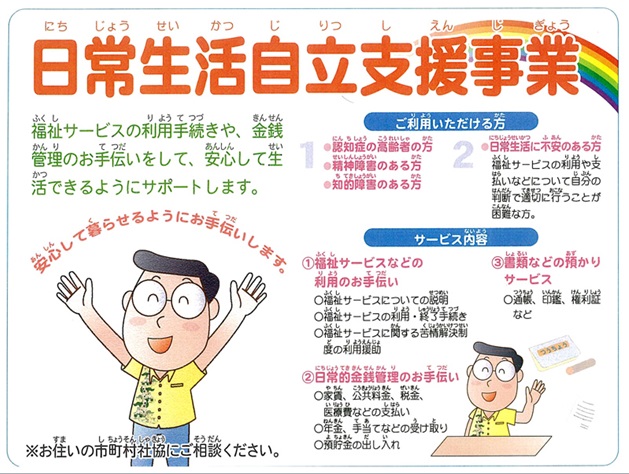

認知症で条件に合えば利用できる日常生活自立支援事業もご紹介。

日常生活自立支援事業とは、認知症や精神疾患を持つ利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。

ご本人やご家族に代わって、福祉サービスの利用のご案内や、各種行政手続きなど代行してくれます。

詳しくは以下のホームページもご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo/index.html

判断の支え、日常生活の支えそれぞれで適切な利用サービスが異なるので、困ったらすぐ相談窓口へ相談してみましょう。

講演終了後は、「認知症の初期症状は?」「こんなケースはどうすればいいの?」など沢山のご質問をいただきました。

みなさん身近な問題とあって、とても有意義な講演となられたようです。

<次回の健康教室のお知らせ>

日時:平成26年4月17日(木) 15:00〜16:00

テーマ:「明るく生きていく方法」

講師:総合診療科 樋口健弥医師

場所:南東北春日リハビリテーション病院 5階会議室

ご参加の際の予約、持ち物などは一切必要ありません。

無料ですのでどなたでもどうぞご参加ください。

待合室に春がやってきました✿

2014.03.26(水)

3月も終わりに差し掛かり、春の訪れを少しずつ感じられるようになってきました。

外に出るとポッと暖かくて、春らしいいい天気が続くとなんだか無条件に心がわくわくしてきますよね。(*´∀`)/

そんな中、待合室に、一足早く桜のたよりが。

当院の外来診療に通ってくださっている患者さんが、桜の木を届けてくださったのです。

よく見ると、かわいらしい桜の花が沢山咲いています。

福島県内ではまだ桜前線が到着していないだけに、一足早い春らしい景色に、通り過ぎる患者さんも「あたたかくなったんだね」「こんなに早く桜の花が見れるとは」と喜んでいらっしゃいました。

待合室に桜があるだけで、まわりがあたたかい気持ちになりました。

暖かいご寄付を、本当にありがとうございました。(o´・∀・`o)

市民健康教室「認知症に対する社会資源の活用について」

2014.03.25(火)

今月の市民健康教室のテーマはこちら!

「認知症に対する社会資源の活用について」です。

認知症があってもいきいきと元気に生活を送るために、利用できるサービスや制度をご紹介します。

ご家族のことでお悩みのある方に、ぜひ受講していただきたい教室です。

社会福祉士が、ご相談にのります。

▲先月の健康教室の様子

<市民健康教室>

テーマ:「認知症に対する社会資源の活用について」

日時:平成26年3月28日(金) 午後2時〜3時

講師:社会福祉士 白幡愛 藁谷太美

健康教室と合わせて、無料の健康チェックを行っています。

血管年齢、骨密度、血圧、体脂肪の測定を行っていますので、どうぞご利用ください。

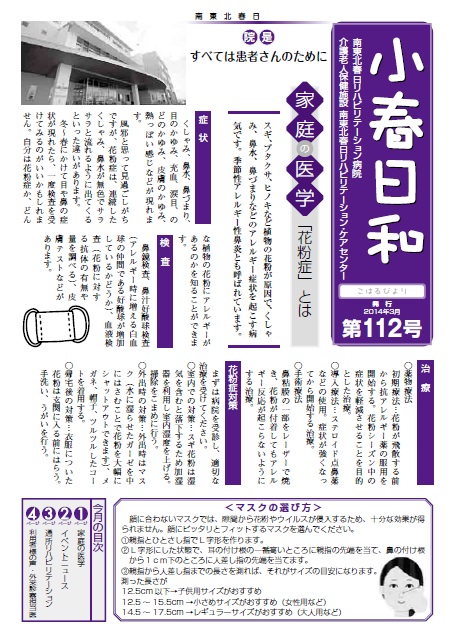

小春日和112号発行!

2014.03.25(火)

広報誌「小春日和」の112号が発行されました。

今回の特集は、これからますますひどくなる花粉症について。

正しい対策と、マスクの選び方について解説しています。

また、バレンタインデーのお菓子作りの様子、健診の際無料で受診できる「特定保健指導」について、また褥瘡を防ぐポジショニングについてなどの内容になっています。

ぜひご覧ください!

▲クリックするとPDFファイルが開きます。

緑内障・白内障とは?〜眼の検診のススメ〜

2014.03.24(月)

南東北春日リハビリテーション病院ではこの度、「眼圧検査」が検診メニューに新たに加わりました。

当院の眼の検診「眼圧検査」、「眼底検査」でわかる緑内障と白内障とは、どんな病気なのでしょうか?

緑内障とは?〜眼圧検査でわかります〜

緑内障は、主に目の中の圧力(眼圧)が原因で視神経が傷ついてしまうために視野が欠けてしまい、症状が進むと失明してしまうという病気です。

緑内障の見え方

▲初期 ▲中期 ▲末期

一般的に中高年で発症することが多いといわれています。

日本では糖尿病による網膜症に次いで失明原因の2位を占めています。

緑内障の原因は主に次の2つに分類されます。

(1)眼圧(眼の中の圧力)が上がることによって視神経が傷ついてしまう場合

(2)眼圧が高くないにも関わらず、もともと視神経が弱いためにどんどん症状が進んでしまう場合(正常眼圧緑内障)

どちらの場合も眼圧を下げることによって視神経の進行を止めたり、遅らせることができます。

眼圧を下げるためには、点眼薬、レーザー、手術などの方法があります。

緑内障は眼圧を検査することによってわかります。

南東北春日リハビリテーション病院 眼圧検査 820円

※検査をご希望の際は、事前にお電話などでのご予約をお願いします。

検診窓口 0248-63-7106

※単体での検査でも、定期健診などに付け足す場合でも受診できます。

白内障とは?〜眼底検査で分かります〜

白内障は、目の中のレンズの役割をする水晶体が濁ってしまう病気です。

この目の濁り(混濁)というのは、ほとんど場合が目の老化によるもので、人が歳をとると髪の毛が白くなったり、皮膚にしわがよるのと同じような正常な変化です。

60歳以上の約60%が水晶体に混濁が始まるといわれています。

▲白内障の見え方

軽度のうちは、視力の低下や光を以上にまぶしく感じる程度ですが、重度になってくると目の中の水晶体が白く濁っているのが他人からも見え、視力がほとんどなくなってしまいます。

白内障の主な治療法は、点眼薬、手術、またメガネやコンタクトレンズによる眼の機能の矯正などがあります。

白内障は眼底を検査することによってわかります。

南東北春日リハビリテーション病院 眼底検査 1,176円

※検査をご希望の際は、事前にお電話などでのご予約をお願いします。

検診窓口 0248-63-7106

※単体での検査でも、定期健診などに付け足す場合でも受診できます。

同時に起こる!?緑内障と白内障

白内障と緑内障は同時に発症することがあります。

どちらの病気も老化にともなって多くみられる疾患だからです。

なので、最近視力が落ちてきた、視野が狭く周りが見えずらい、光が以上にまぶしく感じる、などの症状があった場合は、検査をおすすめします。

疥癬(かいせん)の自宅での感染予防法と対処法

2014.03.13(木)

梅雨の時期に流行しやすいといわれる疥癬。

お年寄りに感染することが多く、ふと肌をかいていたら、疥癬にかかっているかもしれません!

疥癬は家族内感染するほか、感染拡大の恐れがあるため介護老人保健施設や通所リハビリテーションなどのサービスが利用停止となってしまいます。

それでは、疥癬とはいったいどんな病気なのでしょうか?

疥癬とはどんな病気?

ヒゼンダニ(疥癬虫)と呼ばれるダニが皮膚表面の角質層に寄生して起こる感染症のこと。

「くらしの健康」より抜粋

http://www.tokyo-eiken.go.jp/assets/issue/health/20/index.html

患部には湿疹ができますが、線状の発疹であることが特徴で、その理由はヒゼンダニが皮膚表面にトンネル状の穴を掘って寄生しているからで、潜伏期間は2週間〜1ヶ月です。

ヒゼンダニってどんなダニ?

ヒゼンダニは別名疥癬虫とも呼ばれ、皮膚のくぼみや毛穴から入り込み、穴を掘って潜伏します。

雌は毎日2、3個はトンネル内にタマゴを生み、4〜6週間生き続けます。

疥癬の症状

疥癬の症状は大きく2つに分かれます。ヒゼンダニに対するアレルギーとヒゼンダニそのものによる湿疹です。

発疹は手のひらやおなかや胸に多くみられ、通常型疥癬と角化型疥癬に症状が分かれます。

<通常型疥癬>

疥癬トンネル、赤いぶつぶつの発心が見られ、激しいかゆみをともないます。

<角化型疥癬>

灰色から黄白色の固いかさぶたのような状態が見られ、かゆみがある場合とない場合があります。

治癒が遅いのも特徴です。通常の疥癬では数十匹のヒゼンダニの感染ですが、 角化型では100万〜200万匹ものヒゼンダニが潜んでいるといいます。

いずれも強いかゆみで夜間に増長し、眠気を妨げるほど。

以下のポイントに該当する項目が2つ以上あるときは皮膚科を受診しましょう。

1 夜間に増強する痒み

2 皮膚症状(湿疹やしこり)

3 家族に同じような症状を持つ人がいる

疥癬はどこからうつる?

通常疥癬は、長い時間皮膚と皮膚との接触があった場合(性交渉や介護など)に感染。

また患者が使用した布団やタオル、またこたつに洗濯しないまま使用すると稀に感染します。

角化疥癬は、感染力が強く少しの接触や布団などの使用で感染します。

また、落ちたかさぶたやあかの接触でも感染することがあります。ただし、ヒゼンダニは乾燥に弱く、人の皮膚から離れると2〜3時間で死滅します。

疥癬の感染を予防するには?

・まずは、似ている皮膚病もあるため必ず皮膚科を受診して診断を受ける。

・手洗いをしっかり行う

・患者は個室に隔離し、寝具ごと移動する

・患者が使用した寝具・タオルは毎日洗浄・乾燥機(50℃10分間の熱で死滅)にかける、また日干しにしてから使用

・洗濯物運搬時はすぐにビニール袋に入れるなど皮膚アカが飛び散らないよう気を配る

・居室の掃除機は毎日かける

・入浴は家族の中で一番最後にし、風呂掃除は壁・床も忘れず洗う。

・角化型疥癬の場合は手袋や予防着を着て接しましょう。

疥癬の治療

皮膚科を受診して、飲み薬や塗り薬を服薬します。

また希望によってかゆみ止めも処方されます。

治療したらいつ治る?

適切な治療を行った場合は、約2週間前後で症状は軽快します。

通常型疥癬の場合、3週間から1ヶ月で終息します。

角化型疥癬は適切に対処すれば周囲の流行も含めて約2か月ほどで終息します。

周囲の患者さんも一緒に治療して、感染が拡大しないよう努めましょう。

治療の基本は、まずは皮膚科!そして感染予防!

線状のかゆみのある発疹が出たら、早めに受診しましょう。

受診をご検討なら、南東北春日リハビリテーション病院まで! 外来診察担当医表はこちら

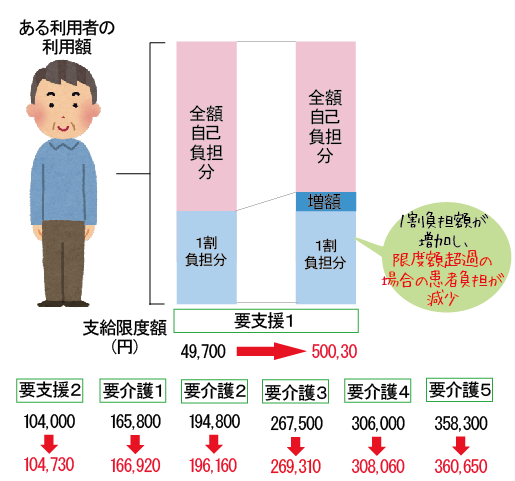

介護保険、消費増税に対応!

2014.03.13(木)

2014年4月から消費税が5%から8%になるにあたって、介護サービス利用料(介護老人保健施設や通所リハビリテーションの利用料)が引き上げられることとなりました。

これは、施設側の仕入れ費用などが消費増税によって上がってしまうための措置です。

ただし、人件費など消費税がかからない費用分を差し引き、オムツや食費などの消費税がかかる分だけを考慮するため、引き上げ率は全体で0.63%と、3%の引き上げにはなりません。

引き上げ幅はそれぞれ現行の金額に0.63%分が引き上げられるため、介護区分によって引き上げられる金額は異なりますが、大半の介護サービスで1回あたり数円の値上げとなります。

ただし負担ばかりが増えるわけではなく、介護保険利用者負担増額と同時に、在宅の要介護者に対する支給上限額を引き上げる方針も示しました。

この「支給上限額」とは、介護保険から支給される限度額が要介護度に応じて定められており、この額に収まれば利用者の負担は1割、上限を超えた分は全額自己負担となります。

支給限度額を上げるのは、消費増税により介護サービス料が上がり、利用するサービス量が変わらないのに限度額を超えてしまうことを避けるためです。

支給限度額が上がったことで、1割負担のみで利用できる分が増え、限度額が超過した場合の患者負担は減ることとなりました。(ただし在宅での利用の場合)

当施設の料金も、平成26年4月1日以降の介護保険サービスの利用につきましては、改定後の料金で計算されますのでご注意ください。

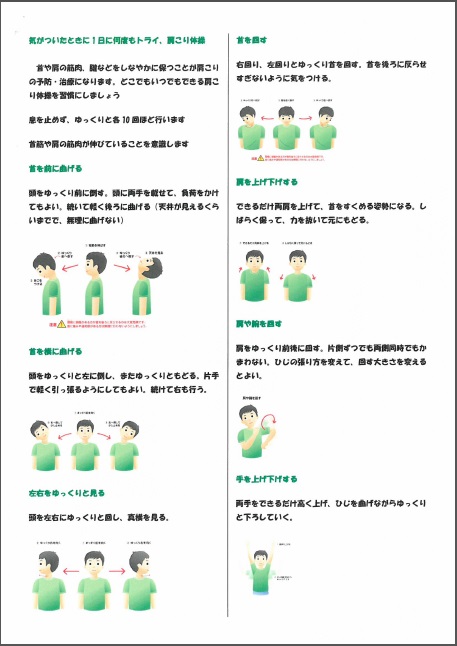

出前講座 〜介護予防体操!〜

2014.03.11(火)

今日は岩瀬地区に出前講座にやってきました!

やってきたのは、いわせ悠久の里!

温泉施設とスポーツ施設が融合した地域住民の憩いの場で、夏には花火大会も開かれています。

今日の出前講座は、地域の独居で暮らす高齢者の皆さん9名が集まり、体操を行いました。

皆さん普段はずっと同じ姿勢でテレビを見ていることが多く、首を回す体操や腰をひねる体操を行うと、「ボキボキ音がする」「この姿勢は筋肉が伸びて気持ち良い」と普段使っていない部分を伸ばして気持ちよさそうでした。

▲講師の理学療法士の谷田部

皆さん意外と身体がやわらかい方が多く、片足をまげてマッサージする体操もなんのその。

とても楽しそうにご参加くださいました。

本日出前講座でおこなった体操は、以下のPDFファイルからご覧になることができます。

いずれもご自宅で行える簡単なものばかりなので、ぜひご活用ください。

▲クリックすると大きな画面でご覧いただけます。

南東北春日では、出前講座先を募集しています。

おひとりからでもかまいません、地域の婦人会の集まりに、町内会に、ぜひお呼び立てください。

医師や理学療法士など専門家が出張に伺います。

詳しくは以下までご連絡ください。

南東北春日リハビリテーション病院

0248-63-7299

出前講座担当 会田まで

平成26年度 健康教室年間予定表!

2014.03.07(金)

平成25年度も終わりに近づいてきました。

1年間様々な市民健康教室を開催し、多くの方々にご参加いただきありがとうございます。

来年度も、地域住民の皆様の健康づくりに貢献すべく、職員一同頑張る所存です。

さて、平成26年度の市民健康教室の予定が決定しましたので掲載いたします。

市民健康教室は参加は無料で予約も不要、ご参加の際には、血圧・骨密度・体脂肪・血管年齢が測定できる健康チェックも無料で開催しております。

▲クリックすると、大きな画面で表示されます(PDFファイル)

要介護に認定されなかった人が受けられる介護サービスとは?

2014.03.04(火)

介護保険のサービスを受けるには、市役所窓口に申請して要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定は、大きく分けて『要介護』と『要支援』の2種類があり、そちらに区分されるか、また介護度、支援度はどのくらいかで受けられるサービスが決まります。

しかし、申請を行っても、『要介護』にも『要支援』にも認定されないことも。

では該当しない人は、介護保険のサービスを受けられないのでしょうか?

Q.介護保険非認定者は、介護サービスを受けられないの? Q.介護保険非認定者は、介護サービスを受けられないの?

A.地域支援事業を利用しましょう!

地域支援事業とは、通常のサービスとは別に要介護認定を受けていない人なども含め実施している制度です。

地域支援事業の実施内容は、居住地の市区町村によって異なり、自治体によっては要介護・要支援の人も含めているものと、含めないでサービスを実施しているところがあります。

まずは、お住まいの市区町村ではどのような事業を実施しているか確認してみましょう。

Q.地域支援事業ってどんなことしているの? Q.地域支援事業ってどんなことしているの?

A.65歳以上ならだれでも利用できるサービスと、要支援や要介護になる可能性の高い高齢者へのサービスがあります。

地域支援事業の内容は、市町村によって内容は異なるため、例として・・・

1次予防<65歳以上なら誰でも利用できるサービス>

・介護予防に関するパンフレットなど、情報の提供

・ボランティア活動などを活用した介護予防活動の支援

など

2次予防<要支援や要介護になる可能性の高い高齢者へのサービス>

市町村にて生活機能評価を受けて2次予防事業対象者と認定される必要があります。

・基本健康診査などによる虚弱な高齢者の把握

・地域の公民館などに通って受ける介護予防サービス

・通いのサービスが利用できない方へ自宅へ訪問してくれる介護予防サービスなどなど…

また自治体によっては、安否確認サービスや配食サービス、緊急対応サービスを行っているところもあります。

Q.2次予防事業対象者と認定されるには? Q.2次予防事業対象者と認定されるには?

A.生活機能評価を受けるか、市町村で行う基本チェックリストを記入する。

以前は医師の診察などを含む「生活機能評価」を受ける必要がありましたが、今は市町村の任意となり、日常生活に関する25項目からなる基本チェックリストのみで把握可能となっています。

市町村が事前に郵送にて送ったチェックリストに記入し、郵送します。

年齢によって、年に2年に1回送付、毎年送付など頻度が異なります。

そこで該当すると判断された場合は、2次予防事業対象者となります。

<基本チェックリストの中身(参考)>

Q1. バスや電車で1人で外出していますか

Q2. 日用品の買い物をしているか

Q3. 預貯金の出し入れをしていますか

Q4. 友人の家を訪ねていますか

Q5. 家族や友人の相談にのっていますか

Q6. 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

Q7. 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

Q8. 15分続けて歩けていますか

Q9. この1年間に転んだことがありますか

Q10.転倒に対する不安は大きいですか

Q11.6ヶ月で2〜3kg以上の体重減少がありましたか

Q12.身長 cm、体重 kg (BMI= )

Q13.半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

Q14.お茶や汁物でむせることがありますか

Q15.口の渇きが気になりますか

Q16.週に1回以上は外出していますか

Q17.昨年と比べて外出の回数が減っていますか

Q18.周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあるといわれますか

Q19.自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか

Q20.今日が何月何日かわからない時がありますか

Q21.(ここ2週間)毎日の生活に充実感がない

Q22.(ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった

Q23.(ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる

Q24.(ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない

Q25.(ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする

要支援・要介護に認定されなかったらといって、「サービスが受けられない・・・・」と落ち込む必要はありません。

必要ではないと判断されるくらい、「元気です」、ということなのですから。

地域支援事業を上手に利用して、ぜひ元気な状態を維持できるよう努力しましょう♪

宇津峰コーラスの皆さんの楽しいコンサート♪

2014.03.01(土)

本日宇津峰コーラスとレディ・ハイビスカスのみなさんが、歌と踊りを披露しに慰問にいらっしゃっていただきました。

お忙しい中今日のために皆さん練習を積んでいらしていただき、笑顔あふれるステージになりましたよ(*´∀`)/

プログラムの最初は、「初春のうた」。

おひなまつりの歌や春よ来いなど、やっとあたたかくなり始めた今の時期にピッタリな歌をうたっていただきました。

ご利用のみなさんも知っている曲ばかりでみんなでくちずさんでいました。

次は、レディ・ハイビスカスによるフラダンス。

ハイビスカスの花びらのような赤い衣装がとっても綺麗です♪

「サクラ」の曲を優雅に舞いました。

そして一番盛り上がったのが、わらべうたのプログラム♪

「ずいずいずっころばし」や、『米』という漢字を書くように「ふじのうた」を歌いながら踊ったり…利用者さんとたくさん触れ合う機会を設けていただき、はじけるような笑顔が沢山❤

今度は衣装チェンジして現れたフラダンスでは、「憧れのハワイ航路」に乗せて踊りました。

最後はみんなで大合唱!

手を握りながらひとりひとりにお別れをしてくださり、楽しい時間が終わってしまって涙を流す人も。

楽しかったからこそ、別れがさみしかったようです。(´;д;`)思わず私ももらい泣きしそうになりました。

「また遊びに来ます」とお約束してくださった、宇津峰コーラスとレディ・ハイビスカスのみなさん。

素敵な歌とダンスを、また届けてくださいね〜!(o´・∀・`o)

間違った花粉症対策!ヨーグルトが効く?雨の日は花粉が少ない?

2014.03.01(土)

私たちの身近なアレルギー症状・花粉症は、スギ・ブタクサ・ヒノキなど植物の花粉が原因で、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状を起こす病気です。

身近な症状だからこそ、テレビや雑誌でも、「あれが効く」「この対策が効果的」など情報が沢山とびかっています。

今日はそれらが本当に効果のあるものなのか、疑問を解決いたします★

<花粉症の症状>

くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、充血、涙目、のどのかゆみ、皮膚のかゆみ、熱っぽい感じなどが現れます。

風邪とおもぅて見過ごしがちですが、花粉症は、連続したくしゃみ、鼻水が無色でサラサラと流れるように出てくるといった違いがあります。

冬〜ハルにかけて目や鼻の症状が現れたら、一度検査を受けてみるのがいいかもしれません。

自分は花粉症化、どんな植物の花粉にアレルギーがあるかを知ることができます。

<花粉症の検査>

鼻鏡検査、鼻汁好酸球検査(アレルギー時に増える白血球の仲間である好酸球が増加しているかどうか)、血液検査(花粉に対する抗体の有無や量を調べる)、皮膚テストなどがあります。

<花粉症の治療>

〇薬物療法

花粉が飛散する前から抗アレルギー薬の服用を開始する。花粉シーズン中の症状を軽減させることを目的とした治療。

〇導入療法

ステロイド点鼻薬などの使用。症状が強くなってから開始する治療。

〇手術療法

鼻粘膜の一部をレーザーで焼き、花粉が付着してもアレルギー反応が起こらないようにする治療。

<あなたの対策は間違っている?>

(?)ヨーグルトで花粉症は軽減または治る!?

×。軽減・治りはしません。

インターネットを調べるとよく目にする「ヨーグルトが花粉症を軽減する!」の記事。

でもこれ、厚生労働省が発表した調査によると、根拠となる実験はあくまで主観的な実験ばかりで、効果は不明とのこと。

厚生労働省としては、効果が不明確な食品が一時的なブームにより取沙汰されることによって、通常診療に影響が出ることを懸念しているようです。

ヨーグルトで効果があった!と経験した人は、「プラセボ効果」によるものの可能性が高いとか。

※プラセボ効果とは

車酔いは心理的要素が原因であることが知られていますが、砂糖水を酔い止め薬と偽って飲んだ被験者の6割が、「酔い止めに効果があった」と答えた実験結果があります。

心理的に「効果がある薬だ」と思い込むことによって、本当に効いてしまうこと。

(?)雨の日は花粉が少ない?

〇。雨の日は少ないけれど・・・

少ない降雨量だと変わりませんが、降雨量がそれなりだと花粉が雨に濡れて地面に落ちるため、飛散量としては少なくなります。

しかし、雨の日の次の日がやっかい。

地面が一気に乾燥するため、堆積していた花粉が舞い上がった空気と一緒に飛散します。

雨の日の次の日は、かえって花粉が多くなるんですね。

また、風が強い日も一般的に飛散量は多くなります。

(?)花粉症が入るから、窓は閉めきらなければならない?

×。原因は花粉そのものでなく、中のアレルギー物質!

飛散している状態では、アレルギー物質がまた花粉から出ていないため症状はおこりませんが、体内に入ったりつぶされたりすると、アレルギー物質が空気中に飛び出します。

室内は入ってしまった花粉が砕かれて、原因物質が飛び出ていることが多いので、かえって屋外より症状がひどくなることもあるんです。

花粉というよりは、アレルギー物質を外に出すために、喚起をしましょう。

また掃除をする際も、花粉を吸っても中で砕かれて物質が排気口を通って空気中にかえって飛散することも。

サイクロン式や、高性能フィルター式がおすすめです。

<正しい!花粉症対策>

〇室内での対策

スギ花粉は湿気を含むと落下するため加湿器を利用し室内湿度を上げる。こまめに掃除を行う。

〇外出時の対策

外出時はマスク(水に湿らせたガーゼを中に挟むことで花粉を大幅にシャットアウトできます)、メガネ、帽子、ツルツルしたコートを着用する。

〇帰宅時の対策

衣服についた花粉は玄関に入る前にはらう。手洗い・うがいを行う。

<症状の相談を受け付けています> 〇この症状なら何科を受診するの? 〇受診すべきかどうか分からない・・・ など、病気や施設利用などのご不明な点等あれば、 春日のなんでも相談室へご連絡ください。 メール、電話で受付中です。 こちら⇒ 春日なんでも相談室

受診をご検討なら、南東北春日リハビリテーション病院まで! 外来診察担当医表はこちら

|