|

リハビリトピックス 外来リハビリ(言語聴覚士)

2011.07.25(月)

当院では外来でも言語訓練や摂食嚥下を行っています。外来でのリハビリは、病院を退院し自宅に帰られた方も、自宅から通うという形でリハビリを行うことが可能です。対象は、脳卒中後の言語障害や記銘力低下などの高次脳機能障害、摂食嚥下障害などです。外来リハビリテーションの内容は実際に言葉を話す・聞くといった機能を回復させる練習、現在の能力でより豊かなコミュニケーションをとるための練習、家族の方々が留意する点についてのアドバイスなどを行っています。

<期間・頻度>

外来リハビリテーションは、発症日からの日数制限がありますが、日数制限を超えても改善の期待が大きい場合はリハビリテーションを受けることが可能です。その方に併せて頻度を決めて行っていきます。

<外来リハビリテーション利用上の注意> <外来リハビリテーション利用上の注意>

外来リハビリテーションを希望される方は、まず外来担当医の診察を受けて下さい。外来リハビリテーションは医療保険で行われ、そのために介護保険と併用できない場合もあります。介護保険を利用されている方も、まずは気軽にご相談ください。

医療法人社団 三成会

南東北春日リハビリテーション病院

リハビリテーション科

ワンポイントメディカル 腰椎椎間板ヘルニア

2011.07.21(木)

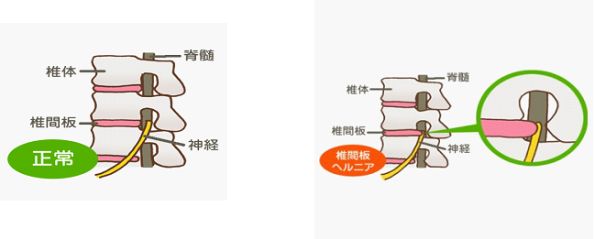

ヘルニアと一言でいっても色々な種類があり、おこる場所・症状など様々です。

ここでは、腰痛の元となる腰椎椎間板ヘルニアについてご紹介します。

ヘルニアは症状名で、病名ではありません!! ヘルニアは症状名で、病名ではありません!!

ヘルニアとは、ラテン語で「脱出」を意味します。何らかの原因で、周りの組織の圧迫に耐えられなくなった臓器が、組織の柔らかいところからはみ出す状態のことをヘルニア(脱出)といいます。

椎間板は背骨と背骨にサンドされた具のようなもので、クッションと潤滑剤の役割をしています。この椎間板の“具”がつぶれてはみ出た状態が椎間板ヘルニアです。

なぜヘルニアになるの? なぜヘルニアになるの?

臓器は筋肉や膜によって支えられ、身体の中できちんと区画整理されて、本来あるべき場所に配置されています。しかし、筋肉や膜に弱い部分があると、そこからはみ出てしまいます。ヘルニアは、この区画分けをしている部分が弱くなったことが原因でおこります。

意外と身近に潜むヘルニア

ヘルニアは珍しいものではなく、誰にでもおきるものです。現代人は運動不足で、姿勢も悪いため筋力がどんどん衰え、ヘルニアになる人が増加しています。

ヘルニアになりやすい人って?

*デスクワークの人(同じ体勢でイスに長時間座っている)

*運動不足の人(筋肉が弱いため、はみ出しやすい)

*高齢者(加齢により、筋肉が弱くなる)

*過去に大きな打撲をしたことがある人

ヘルニアの症状

腰椎椎間板ヘルニアが脊髄を圧迫すると症状痺れなどがみられるようになります。

*腰が痛む(急に激しく痛み、長く続く)

*足・お尻・鼠径(足の付け根)など下半身の痛み

*咳き込んだり、動いたり、笑ったときにさらに痛む

*足がしびれる、触っても感覚が薄い

次の3つの症状は、下半身をつかさどる神経をかなり圧迫していると考えられます。 すぐに病院に行きましょう。

*感覚がなくなる、触っても解らない、自分でトイレに行きたいかの判別がつかない

*足に力が入らない、逆にこわばってしまう

*足が痙攣する、足が思っていない方向に曲がる

予防対策

正しい姿勢を意識して!

人間の身体には本来の理想的な姿勢があります。しかし、猫背や足を組んで座るなど、長年の姿勢の悪さが積み重なって椎間板は疲労していきます。まずは正しい姿勢を身につけることが大切です。

体重は適正に!

増え過ぎた体重は、椎間板を圧迫、やがて自分の体重を支えきれなくなりヘルニアになります。太り過ぎの方はダイエットが必要ですが、無茶は禁物。食事や栄養をきちんと摂りながら健康的にダイエットしましょう。

軽いものでも油断は禁物!

軽いものを持ち上げた時にギックリ腰やヘルニアになる人が案外多いのです。軽そうなものは脳が勝手に「これくらいかな」と判断して筋肉をセーブするため、思った以上に重かった時にダメージを受けてしまうのです。

手軽な運動でヘルニア予防

筋肉の発達により、脱出する臓器を押さえ込めるようになります。

Point1腹式呼吸

腹式呼吸も立派な有酸素運動。リラックス効果や血流改善も期待できます。口から息を吐き出すときに、ゆっくり時間をかけて、お腹がグッと凹むまで吐ききることがポイント。

Point2散歩

散歩は身体への負担が少ないので、特に高齢の方にお勧めの運動です。歩く距離は3キロを目安に。散歩前に、少し体操するなどして身体をほぐすとさらに効果的です。

※ジョギングは腰椎にかなり負担がかかるので、要注意。

Point3腹筋・背筋を鍛える

腹筋・背筋は腰椎を守る天然のサポーター。

予防や再発防止に是非やっていただきたい運動ですが、絶対に守らなければいけないことがあります。

それは無理をしないこと! 痛みがある時は悪化する危険がありますので、絶対にやめてください。

<情報提供>

社会福祉法人 南東北福祉事業団

総合南東北福祉センター

http://www.kaigo-hiwada.com/

院内トピックス 病棟にて七夕レクリエーションを行いました

2011.07.14(木)

7月6日(水)、当院病棟にて七夕によるレクリエーションを行いました。レクリエーションの内容は、水戸黄門の唄に合わせてリハビリテーションマスコットキャラクターはるちゃんが体操を行う、「水戸黄門体操」をみんなで一緒に体操しました。やはりキャラクターがあるとわかりやすくて患者さんからも好評価です。 7月6日(水)、当院病棟にて七夕によるレクリエーションを行いました。レクリエーションの内容は、水戸黄門の唄に合わせてリハビリテーションマスコットキャラクターはるちゃんが体操を行う、「水戸黄門体操」をみんなで一緒に体操しました。やはりキャラクターがあるとわかりやすくて患者さんからも好評価です。

その後、リハビリスタッフが織姫と彦星になり七夕の劇?を披露しました。織姫についても男性スタッフでしたのでなんかしどろもどろな感じで笑いに包まれる二人芝居となりました。

最後に病棟東西対抗ふうせん大会でレクの終了となりました。毎月病棟では患者さんが楽しく体を動かしていただくようなレクリエーションを行っております。毎月行事になったものを取り入れながら行っていきたいと思いますので楽しみにしててください。

医療法人社団 三成会

南東北春日リハビリテーション病院

院内トピックス 地域開放教室「ヨーガ・セラピー」を行いました

2011.07.07(木)

7月6日(水)午後3時より、地域開放教室「ヨーガ・セラピー」を行いました。震災後参加者さんが少なかったのですが、今回は参加者15名と徐々に増えてきました。 7月6日(水)午後3時より、地域開放教室「ヨーガ・セラピー」を行いました。震災後参加者さんが少なかったのですが、今回は参加者15名と徐々に増えてきました。

今回はヨーガ・セラピー初参加のみなさんが多く、先生も大変喜んでいました。ヨーガ・セラピーも当院で行って1年を過ぎました。まだまだ知らない方が多いのでもっとアピールしていきたいと思います。

ヨーガ・セラピーを体験して、「体が軽くなった」「難しい型をつくる必要がなくて、今まで経験したヨガと違った」など好印象でした。「毎回参加しないと」などの声もあり、開催して本当に良かったと思います。

ヨーガ・セラピーは基本月2回の第1水曜日・第3水曜日に開催しております。すこしでも興味がある方はまずは体験していただければ幸いです。

医療法人社団 三成会

南東北春日リハビリテーション病院

事務 M

ワンポイントメディカル 節電対策で要注意!! 室内の熱中症予防

2011.07.05(火)

東日本大震災に伴い日本の電力不足が問題となっています。 東日本大震災に伴い日本の電力不足が問題となっています。

節電のためにできるだけ電気を使わない、エアコンの消費電力を抑えるために暑さを我慢・・・なんてことも・・・しかし、我慢も注意しないと室内で熱中症になってしまいます。そこで、熱中症予防のアドバイス。健康への注意もしながら元気に夏を過ごしましょう!!

熱中症は、炎天下でスポーツをしたり、作業をしているときに起こる病気という印象がありますが、節電が叫ばれるこの夏は、特に多くなる可能性が高いので注意が必要です。

室内にいても熱中症になることがあります

暑い室内にいると、つい冷たい飲み物がほしくなってきます。過剰に摂取すると胃腸が冷えたりして、消化の働きが落ちて食欲不振や下痢などを起こしかねません!!逆に、水分のとり方が足りないということにも注意しなければなりません。

暑い室内などで大量に汗をかくと体液や塩分が少なくなり、脱水状態となります。脱水状態になると栄養素や酸素の運搬、老廃物の排出、体温調節などさまざまな機能の働きが低下し、めまいや立ちくらみ、頭痛などいろいろな症状が現れます。高温の環境の下で起こるこれらの症状を総称して「熱中症」といいます。

夏かぜなどの感染症や皮膚のトラブルに注意

暑い夏は皮膚のトラブルにも注意が必要です。汗を多くかいてそのままにしておくと、毛穴にアカやホコリ、皮脂などがつまって吹き出物や肌荒れの原因になります。特に子どもは、毛穴も小さいのでアカなどがたまってあせもができやすくなるので注意しましょう。

また、水虫菌が増殖しやすくなるのも高温多湿のこの時期です。いつも以上に、皮膚を清潔にすることを心がけましょう。

口の渇きに関係なく、定期的に水分の補給を

脱水症や熱中症を防ぐには、水分の補給を心がけることがなにより大切です。静かに過ごしているときは麦茶や普通の水を、大量に汗をかいているときはスポーツドリンクなどを喉の渇きの有無にかかわらず、定期的に飲むようにすることが大切です。普段でも睡眠中にコップ1杯程度(約180cc)の汗をかくといわれます。節電で室温が高いともっと増えるので、就寝前と起床時にも十分な水分をとるようにしましょう。

なお、暑い中でキンキンに冷えたビールは美味しいので、ビールで水分補給したからと思っても安心してはいけません。アルコールやカフェインを含む飲み物には利尿作用があるので、実際には水分補給にはなっていません。

≪汗をかいたら脱水症状のサインに注意し、充分な水分の補給を!≫

人間の体は、半分以上が水分で占められています。体内の水分を10%失うと、脱水による様々な症状が現れ、15%の水分がなくなると、生命が危険な状態になります。重症に陥る前に、早め早めに水分を補給するようにしましょう。

≪1日に約1.2ℓの飲み物が必要≫

成人の1日に必要な水分量は約2.5ℓ。食品に含まれる水分で約1ℓくらいは補給でき、さらに体内で栄養素が燃えるときに生じる水分が0.3ℓ程度あります。したがって、1.2ℓ程度の飲み物で補っていく必要があります。

≪汗をかいたり、下痢をした時には充分な水分補給を≫

運動してたくさん汗をかいたときや、発熱や下痢、嘔吐をしたときは、水分が不足しがちです。特に乳幼児やお年寄りは脱水状態に陥りやすいので早め早めに水分補給を心がけてあげましょう。また、水分が不足すると血が濃くなって血管がつまり、脳梗塞・心筋梗塞をおこしやすくなりますので、お年寄りは特に注意が必要です。

≪脱水状態のサイン≫

口の渇き、頭痛、吐き気、めまい、皮膚の乾燥、体温上昇、倦怠感、目がくぼむ、尿が減るなど。

≪水はゆっくり噛むように飲みましょう≫

いくら口が渇いたからといって急にがぶ飲みせずに、ゆっくり噛むように飲みます。コップに1〜2杯飲んだら10〜15分程度間隔をあけて、まだ口が渇くようならまた飲むようにしましょう。市販のスポーツ飲料は、ミネラルや糖分が含まれており、水よりも早く体に吸収されます。10℃程度に冷やした状態がもっとも早く吸収されると言われています。

汗を吸収する寝具などで快眠の工夫を

暑い夏だからこそ、寝具などにも配慮しましょう。麻や綿のシーツ、タオルケットなどは吸湿性や通気性に優れた素材のものを選ぶとよいでしょう。

電力不足でクーラーの半分の消費電力ですむと大人気の扇風機。しかし、風に長時間、直接あたっていると、逆に汗が通常以上に蒸発し、体がだるくなったりして体が冷えたりします。寝るときにはタイマーをセットし、風が体に直接あたらないように首振り設定にするなど、扇風機の使い方にも注意をしましょう。

昼寝のススメ

夜、なかなか寝つかれず睡眠不足となったときは、昼寝で寝不足を解消しましょう。ただし、昼寝は15〜20分程度が効果的。寝すぎると目が覚めてもだるさが残ったりしてしまうので注意をしましょう。

ワンポイントメディカル 効率アップ!理想的な昼寝の仕方

http://www.kaigo-hiwada.com/blog/001173.html

生活の中に「涼」の知恵を上手に取り入れる

夏を涼しく過ごすために、今話題のグリーンカーテンを取り入れてはいかがですか?

ゴーヤやキューリなどの植物を植えてグリーンカーテンをつくったり、すだれを利用したりして日陰をつくるのも良い方法です。特にグリーンカーテンは、食材として利用できますので、一石二鳥です!!

脱水症・熱中症のチェックと対処法について

1)足や腕、腹部などの筋肉が強度の痛みを伴ってけいれんする

2)めまいや立ちくらみがする

3)脈が速く、弱くなる

4)拭いても拭いても汗が出てくる

5)顔面蒼白である

1)〜5)に当てはまるものが1つでもある場合:軽度の脱水症・熱中症

軽度の脱水症・熱中症の対処法

涼しいところへ寝かせ、衣服をゆるめるか、あるいは脱がせてください。水分を与え、風を送るなどして体を冷やしてください。

6)頭がガンガンする

7)からだがぐったりして、だるい

8)吐き気や嘔吐がある

9)喉が異常に渇く

6)〜9)に当てはまるものが1つでもある場合:中度の脱水症・熱中症

中度の脱水症・熱中症の対処法

涼しいところへ寝かせ、衣服をゆるめるか、あるいは脱がせる。そして、水分を与え、風を送るなどして体を冷やし、あわせて、わきの下や太ももの付け根を氷などで冷やして、専門家による診察を受けましょう。症状が改善しない場合は、ただちに救急車を呼ぶことが必要です。

10)ふらふらする

11)意識がもうろうとする

12)意識を失って倒れる

13)体に触ると熱い

10)〜13)に当てはまるものが1つでもある場合:重度の脱水症・熱中症

重度の脱水症・熱中症の対処法

重度の脱水症・熱中症は危険な状態。ただちに救急車を呼びましょう。また、救急車が到着するまでは、涼しいところに寝かせて、水分を与え体を冷やすようにしてください。

〈情報提供〉

社会福祉法人 南東北福祉事業団

総合南東北福祉センター

http://www.kaigo-hiwada.com/

外来トピックス 眼頸下垂についてpart1

2011.07.02(土)

眼瞼下垂とは

読んで字のごとく、まぶたが垂れ下がった状態をいいます。

眼瞼下垂になる原因としては、大きく分けて生まれつきのもの(先天性)と、生後に何らかの原因で眼瞼下垂に至るもの(後天性)があります。

眼瞼下垂になると、垂れ下がったまぶたが邪魔となり、視野を妨げます。

しかし近年、眼瞼下垂は単に視野を妨げるのみではなく、様々な症状を引き起こすことが分かってきました。

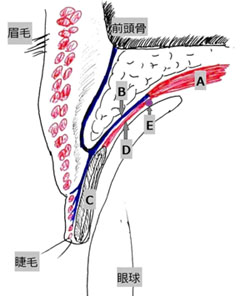

眼瞼下垂の病態を理解するため、まず、まぶたの解剖と、私たちが普段起きているあいだ、なぜまぶたを開け続けていられるかを説明します。

まぶたの解剖と、まぶたを無意識に開け続けていられる理由

目を閉じた状態からまぶたを開けるときは、まず自分の意思により脳から眼瞼挙筋(A)に信号が送られ、眼瞼挙筋は眼球の後ろに向かって収縮します。

すると、眼瞼挙筋(A)と連続している挙筋腱膜(きょきんけんまく)(B)や瞼板(C)なども引っ張られ、まぶたが開きます。

このとき、眼瞼挙筋(A)と連続しているミュラー筋(D)の近くにある機械受容器(E)も引っ張られます。ここから脳に信号が送られます。この信号を受けた脳からの信号により眼瞼挙筋(A)はさらに収縮し、また、ミュラー筋(D)も収縮します。このため、一旦まぶたを開けると、あとは無意識にまぶたを開け続けることができます。

先天性の眼瞼下垂

様々な原因がありますが、その多くは、まぶたを開けるための筋肉(眼瞼挙筋 上図A)の力が弱い、もしくは筋肉が働いていないことが理由です。

後天性の眼瞼下垂

眼瞼挙筋(上図A)に問題があるもの、挙筋腱膜(上図B)に問題があるもの、神経に問題があるもの、怪我などによるもの、腫瘍などによるもの、加齢に伴うもの、などがあります。

眼瞼下垂に至る疾患としては、重症筋無力症や動眼神経麻痺などが挙げられます。このような疾患がある場合はこれらの治療を優先します。

しかし、後天性の眼瞼下垂の多くは挙筋腱膜(上図B)に何らかの問題が生じる「腱膜性眼瞼下垂」です。

眼瞼下垂が近年、注目されている理由

・頭痛持ちである。神経内科などで調べても、脳に異常はないといわれている。

・慢性的に首や肩がこる。マッサージや整形外科に通っているが、完治はしない。

このような方は多いのではないでしょうか。

頭痛や肩こりは、われわれ日本人の国民病と言っても過言ではなく、頭痛は日本人の4〜5人に1人、肩こりは日本人の2〜3人に1人は悩まされているとも言われています。

これらの慢性的な頭痛や肩こりの原因が腱膜性眼瞼下垂であることが稀ではないことが分かってきたことが、眼瞼下垂が近年注目されている理由です。

次回は腱膜性眼瞼下垂の病態・腱膜性眼瞼下垂に至る原因・腱膜性眼瞼下垂に付随する様々な症状などを掲載したいと思います。

【情報提供】

医療法人将道会 総合南東北病院

http://www.minamitohoku.jp/

|

東日本大震災に伴い日本の電力不足が問題となっています。

東日本大震災に伴い日本の電力不足が問題となっています。