|

|

|

トイレのリフォーム!おすすめのチェックポイント

2020.01.24(金)

一般的に身体機能の低下に伴い、リフォームの希望が多く出されている場所がトイレです。トイレへの移動・衣類の着脱・便器への移乗・後始末などの排泄動作が安全に行えるよう、障害の程度を十分チェックして整備に努めてください。 トイレまでの廊下・ドア周りのリフォームチェックポイント

トイレは、寝室からなるべく近い場所が望ましく、かつトイレにたどり着くまでの動線を整備する事が大切です。  (1)安全に移動できるよう、廊下に手すりを取り付けましょう。 廊下とトイレの床面との敷居は、歩行のつまずきや車椅子使用の障害になるので、なるべく除去に努めた方がいいでしょう。 (2)ドアの内開きは狭い場所の出入りを困難にするだけではなく、万一入れないで倒れた場合、倒れた本人にドアが当たって開かないおそれがあるので極力避けたほうがいいでしょう。外開きや引き戸、またはアコーディオンカーテンなどが望ましいです。 (3)鍵は、外から開錠できるものがよいでしょう。 (4)トイレ内で倒れる事故が多いので、居室とトイレの温度差に注意し、場合によっては暖房器具を設置しましょう。

トイレ内部のリフォームチェックポイント  便器は立ったり座ったりの動作が楽に行え、下半身の負担が少ない洋式の便器をおすすめします。

(1)清潔保持や冬場の皮膚感触が良いので洗浄機能や暖房便器付きのものにしましょう。 (2)便座の高さは立ち上がりやすい下半身の高さが適当です。 (3)車椅子の場合、車椅子のシートと同じ高さにすると乗り移りが楽です。 (4)和式便器や両用便器が洋式便器にリフォームできない場合は、腰かけ式にする転用便器などを設置する工夫をするといいでししょう。 (5)手すりは、立ち上がり・移乗・座位保持などに必要ですが、設置場所や高さは障害部位、移乗動作によって微妙に違うので、実際に試してみて専門家と相談し決定しましょう。 (6)トイレ内の床は水気でぬれていることが多いので、滑らない材質を選び、温かみがあり掃除しやすいものがいいでしょう。 (7)使用後の洗浄機能にはレバー式やボタン式などがありますが、後方に設置してあることが多いため、身体をねじることの必要のないリモコンやセンサー式を設置すると便利です。 (8)麻痺がなく動かせるほうの腕が届く位置にトイレットペーパーを取り付け、ペーパーがワンタッチでセットできるように整えましょう。 (9)非常時に備えてコールスイッチを設置すると、急な体調変化の場合もすばやく対応できるでしょう。 (10)トイレ内で車椅子が回転でき、介助者が一緒に入れる広さを確保すると介助がしやすくなります。 (11)芳香剤で消臭に気を配ると更によいと思います。 当院では、左麻痺・右麻痺に対応したトイレをそれぞれ設置しています。 ご来院の際にはぜひご参考にしてみてください。 誤嚥性肺炎を予防する、食事の姿勢と食事介助のコツ 2020.01.24(金)

食事は身体に必要な栄養素やエネルギーを補給し、生命維持の源となる重要なものです。

1.可能な限り自分で食べられるように援助する 咀嚼と嚥下のしくみ

誤嚥を防止する食事の介護

誤嚥とは?

嚥下障害は、嚥下機能に障害をきたし、飲食物をうまく飲み込めないという症状で、脳神経系の疾患や老化に伴う嚥下反射の低下が原因で生じます。

飲み込みやすい食品、嚥下困難を誘発しやすい食品

<嚥下困難を誘発しやすい食品>

同じ食品でも、調理方法をちょっと工夫するだけで、身体に優しく、安全な食事になります。

食べやすくする

温度に注意

大豆製品を多くとる

植物油を使う

乳製品を利用する

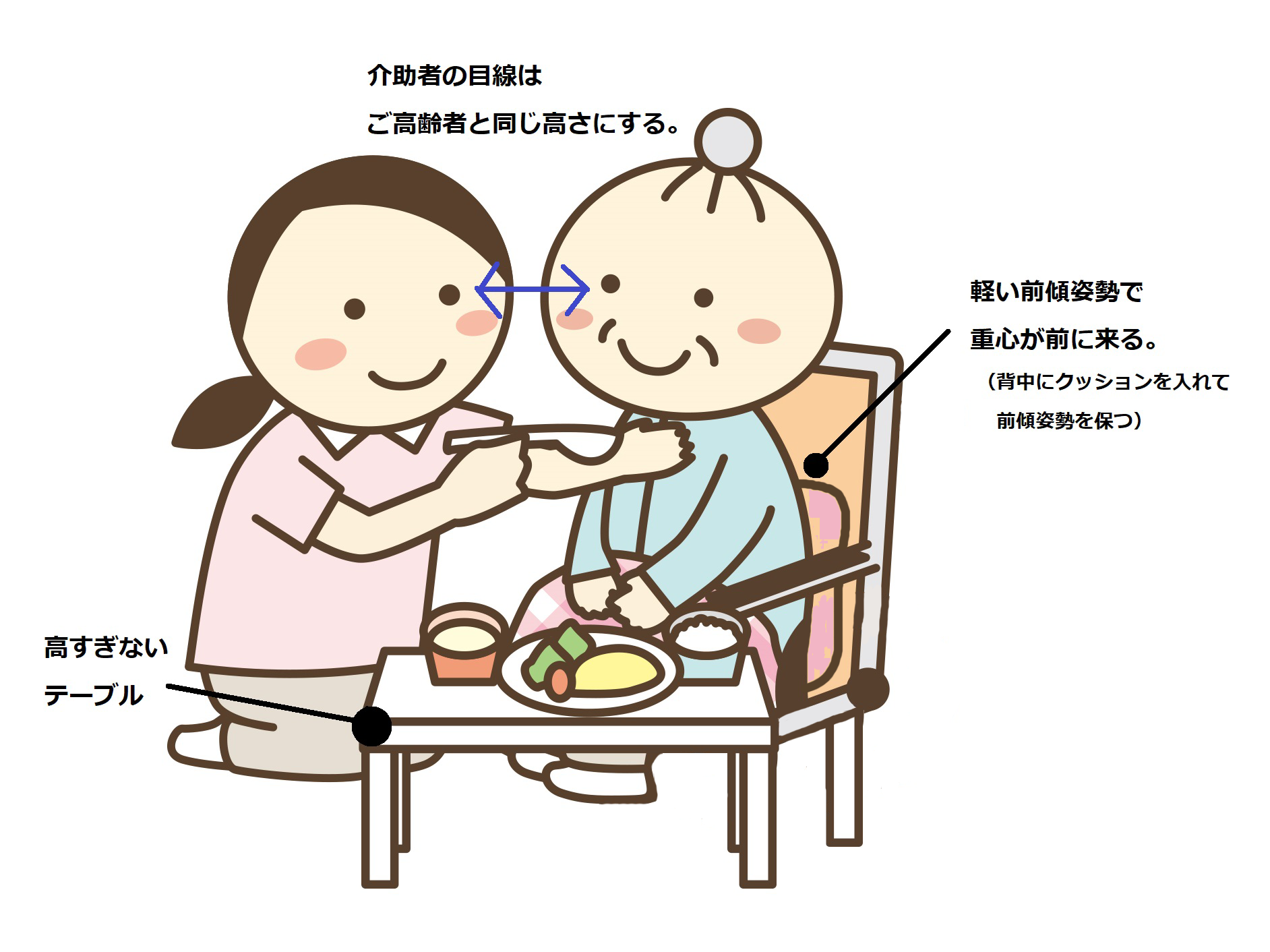

誤嚥を防ぐための適切な食事姿勢 座位のとれる方への介助 基本姿勢は「足を床につけた軽い前傾姿勢」です。座る姿勢を若干、前のめりにすることがポイントです。重心が前のほうに移動するため、身体が椅子からずり落ちないように腹筋や背筋の力と足で踏ん張って支えようとするのです。

車椅子で食べる場合も同様です。フットレストがついていますが、脚は床に下ろしてください。前傾姿勢を保つためには、背中や頭の後ろなど必要な部分にクッションなどを入れてください。 実際の食事介助をする際は、必ず横に座ってください。忙しいからと立ったままでの食事介助はやめてください。介助者が立っていると、利用者は介助者の顔を見ようと上を向きます。上を向くと誤嚥のリスクが高まりますので、食事介助の際は必ず座ってください。

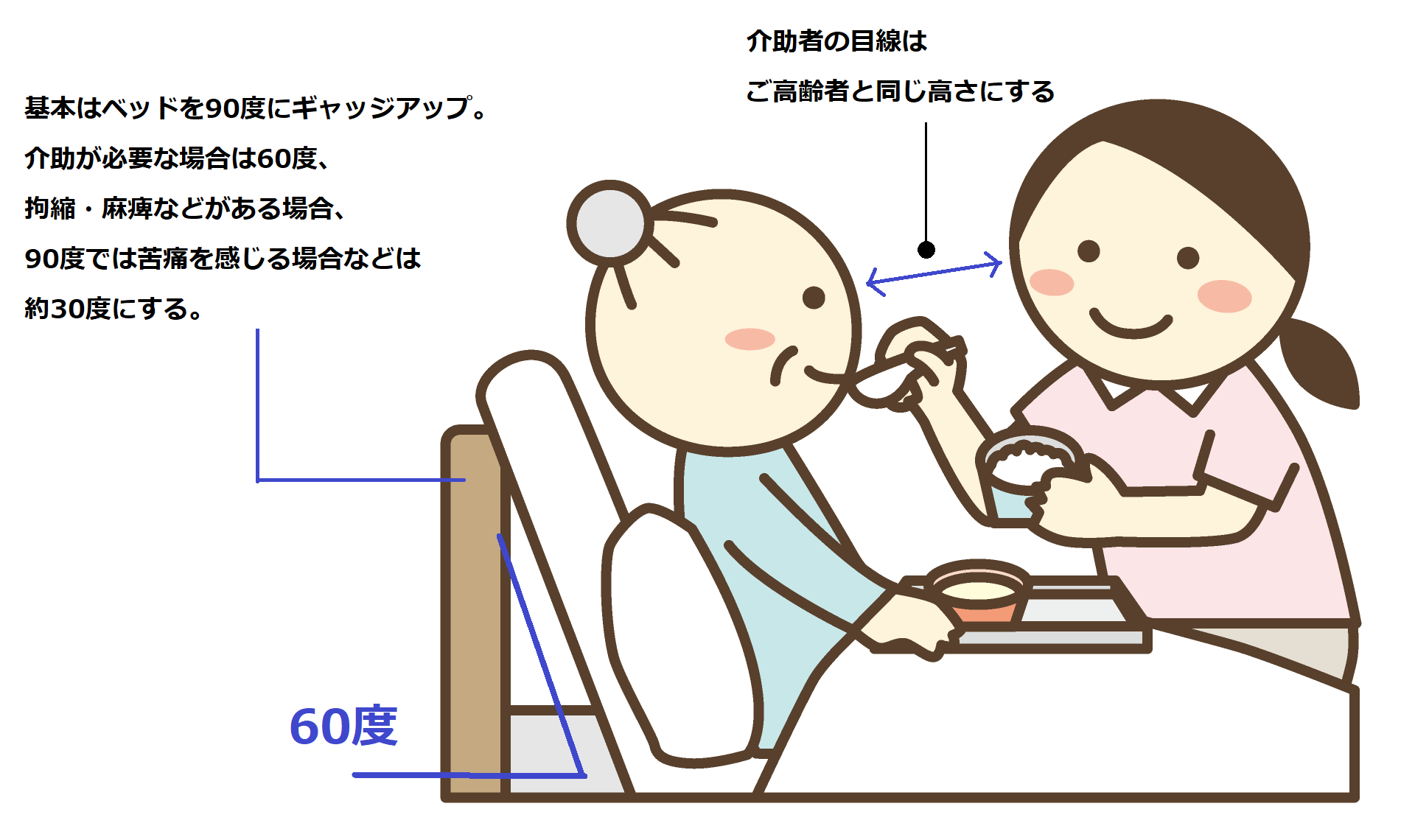

ベッド上での介助 90度ギャッジアップが基本ですが、拘縮や麻痺があり90度が難しい場合は30度にギャッジアップして行ってください。

30度の利点は、飲み込みやすいこと、食べ物が気管に入りにくいことがあげられます。 食事介助のコツ

<食べる場所> 出来るだけ寝る場所と食事をする場所は別々にすることが好ましいです。

誤嚥は一度起こると、肺炎や窒息の原因となります。 <相談を受け付けています> 〇この症状なら何科を受診するの? 〇介護のことで困っていることがある… など、病気や施設利用、介護などのご不明な点等あれば、 春日のなんでも相談室へご連絡ください。 メール、電話で受付中です。 こちら⇒ 春日なんでも相談室 受診をご検討なら、南東北春日リハビリテーション病院まで!

介護補助ボランティア 募集中! 2020.01.24(金) 南東北春日リハビリテーション病院では、ちょっとした時間に簡単な業務をお手伝いしてくださるボランティアさん(性別・年齢不問)を募集しています! <お手伝い業務例> お手伝いはあなたのご都合の良い時間帯・日数で結構です! 〇シーツ交換  〇ドライヤー  〇食事の配膳・下膳  〇傾聴(お話)だけでも!  その他、あなたの特技や趣味をいかしたレクリエーションなどもお願いできればと思います。 詳しいお問合せ・お申し込みは、以下の電話番号までお電話ください。 南東北春日リハビリテーション病院 事務 藤田 0248-63-7299 (月〜土 8:30〜17:00) 腰痛の原因と対処法 2020.01.24(金)

腰痛の経験がある人は多いのではないでしょうか?

痛みの原因について <症状が腰に限られている場合> 〇脊椎腫瘍 〇椎間板症 〇ぎっくり腰 <症状が脚にも起こっている場合>

「痛みが長期間続いている場合」 <症状が腰に限られる場合> 〇心因性腰痛 〇腰への負担からくる腰痛 <症状が脚にも起こっている場合>

ウォーキングの際の基本的な姿勢、ポイントは以下の通りです。

<相談を受け付けています> 〇この症状なら何科を受診するの? 〇受診すべきかどうか分からない・・・ など、病気や施設利用などのご不明な点等あれば、 春日のなんでも相談室へご連絡ください。 メール、電話で受付中です。 こちら⇒ 春日なんでも相談室 受診をご検討なら、南東北春日リハビリテーション病院まで! 褥瘡の好発部位と予防、ステージごとの治療について 2020.01.24(金)

褥瘡(床ずれ)とは? 床ずれは、医学的には「褥瘡」といいます。

褥瘡(床ずれ)の見極め方

発赤 皮膚が赤くなる

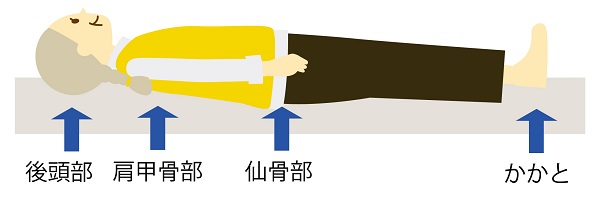

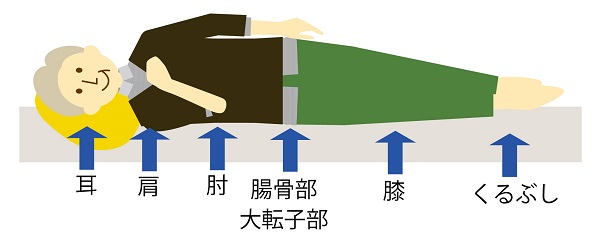

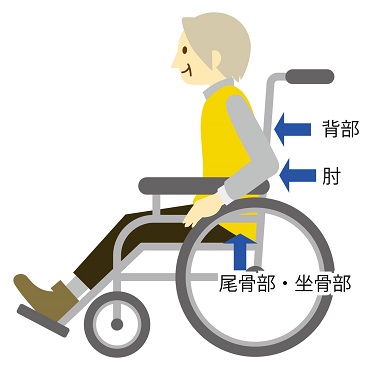

褥瘡の好発部位はどこか? 〜仰向け、横向き、車いす〜

仰向け(仰臥位)の場合の好発部位 後頭部、肩甲骨部、仙骨部、かかと

横向き(側臥位)の場合の好発部位 耳、肩、ひじ、腸骨部、大転子部、膝、くるぶし  車椅子(端坐位)の場合の好発部位

背部、肘、尾骨部、坐骨部

自宅でできる予防とケア ・圧迫に対するケア ・皮膚に対するケア 健康な皮膚・筋肉づくりには日々の必要な栄養素を十分にとっていることがとても大切です。

床ずれ(褥瘡)のステージごとの治療法・治療薬

床ずれ(褥瘡)の予防・治療の優先順位 褥瘡を予防するために効果的な、体位交換について、重要性とそのコツについてまとめてみました。 ぜひご覧ください。 「体位交換の重要性とコツ 〜仰臥位から側臥位への体位交換〜」 http://www.kasuga-rehabili.com//hospi_log/entry/001236.html 褥瘡(床ずれ)の発生は、治療と同時に予防に努めることが大切です。 <相談を受け付けています> 〇この症状なら何科を受診するの? 〇介護サービス利用について分からないことがある など、病気や施設利用などのご不明な点等あれば、 春日のなんでも相談室へご連絡ください。 メール、電話で受付中です。 こちら⇒ 春日なんでも相談室 受診をご検討なら、南東北春日リハビリテーション病院まで!

記事寄稿:南東北春日リハビリテーション病院

間違った花粉症対策!ヨーグルトが効く?雨の日は花粉が少ない? 2020.01.24(金)

私たちの身近なアレルギー症状・花粉症は、スギ・ブタクサ・ヒノキなど植物の花粉が原因で、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状を起こす病気です。

<花粉症の症状>

<花粉症の検査>

<花粉症の治療>

<あなたの対策は間違っている?>  インターネットを調べるとよく目にする「ヨーグルトが花粉症を軽減する!」の記事。 でもこれ、厚生労働省が発表した調査によると、根拠となる実験はあくまで主観的な実験ばかりで、効果は不明とのこと。 厚生労働省としては、効果が不明確な食品が一時的なブームにより取沙汰されることによって、通常診療に影響が出ることを懸念しているようです。 ヨーグルトで効果があった!と経験した人は、「プラセボ効果」によるものの可能性が高いとか。 ※プラセボ効果とは 車酔いは心理的要素が原因であることが知られていますが、砂糖水を酔い止め薬と偽って飲んだ被験者の6割が、「酔い止めに効果があった」と答えた実験結果があります。 心理的に「効果がある薬だ」と思い込むことによって、本当に効いてしまうこと。

少ない降雨量だと変わりませんが、降雨量がそれなりだと花粉が雨に濡れて地面に落ちるため、飛散量としては少なくなります。 しかし、雨の日の次の日がやっかい。 地面が一気に乾燥するため、堆積していた花粉が舞い上がった空気と一緒に飛散します。 雨の日の次の日は、かえって花粉が多くなるんですね。 また、風が強い日も一般的に飛散量は多くなります。

(?)花粉が入るから、窓は閉めきらなければならない?  飛散している状態では、アレルギー物質がまた花粉から出ていないため症状はおこりませんが、体内に入ったりつぶされたりすると、アレルギー物質が空気中に飛び出します。 室内は入ってしまった花粉が砕かれて、原因物質が飛び出ていることが多いので、かえって屋外より症状がひどくなることもあるんです。 花粉というよりは、アレルギー物質を外に出すために、喚起をしましょう。 また掃除をする際も、花粉を吸っても中で砕かれて物質が排気口を通って空気中にかえって飛散することも。 サイクロン式や、高性能フィルター式がおすすめです。

<正しい!花粉症対策> 花粉症対策最大のポイントは、吸わない・浴びない・持ち込まないです。 花粉に接触しなければ症状は現れないので、難しいことですができるだけ注意しながら、飛散量の多い日の外出はできるだけ避けましょう。(1日のうちでは、13時〜15時頃の時間帯がもっとも飛散量が多いと言われています) 外出時はマスク(水に湿らせたガーゼを中に挟むことで花粉を大幅にシャットアウトできます)、メガネ、帽子、ツルツルしたコートを着用しましょう。 〇帰宅時の対策 洗顔やうがい・手洗いを行い、衣服やペットについた花粉は玄関で落としましょう。 〇その他の対策 洗濯物・布団にも注意しましょう!布団についた花粉は、睡眠中の症状悪化につながります。 また、ドアや窓をこまめに閉めて、花粉の侵入を防ぎましょう。 <花粉症の診療を行っています> 受診をご検討なら、南東北春日リハビリテーション病院まで! 体位交換の重要性とコツ 〜仰臥位(仰向け)から側臥位(横向き)への体位交換〜 2020.01.22(水)

ご自宅での介護の際、日常的な援助となる体位交換。

体位交換の必要性 常に同じ勢でベッドに横になっていると、筋肉が衰えて自分で体の向きを変えることが困難となり、体圧が集中した箇所の血流が悪くなります。

褥瘡とは、一定の時間同じ場所に圧力が加わることで、血行が悪化し、周辺組織が壊死した状態をいいます。もともと栄養状態が悪く、身体を自由に動かしにくい方がなりやすいので、一度褥瘡ができてしまうと、完治に時間がかかり利用者さんは痛い思いをし続けなければいけません。褥瘡を予防することはとても重要なのです。 そのために行うことが、体位変換です。

また、仰向けのことを仰臥位(ぎょうがい)と言うなど、それぞれ体位の呼び方があります。スムーズな体位変換を行うには、体位の種類を覚えておくことが大切です。代表的な体位の種類を下記でご紹介しますので、ぜひご確認ください。 代表的な体位の種類 仰臥位(ぎょうがい):仰向けに寝た状態

側臥位(そくがい):横向きに寝た状態

端座位(たんざい):ベッドの端に両足を垂らして腰をかける姿勢

仰向け(仰臥位)から横向き(側臥位)への体位交換

はじめに、横向きになることと、ベッドが動くことを伝えます。次に、介護者の身体への負担が少ない位置に、ベッドの高さを調節します。 2)まくらをひいて、むく方向へ顔をむける まくらを引き、利用者さんの顔をむく方向へむけます。 3)両うでを胸の上でしっかりと組む 利用者さんの両うでを胸の上でしっかりと組みます。 4)両ひざを立て、かかとをお尻に近づける 利用者さんの両ひざを高く立てて、かかとをお尻に近づけます。 5)腰とひざに右手を置き、左手は肩を持つ 利用者さんの腰に右手を置き、ひざに右ひじを当てます。左手は利用者さんの肩を持ちます。 6)介護者の右手でひざと腰を倒し、次に左手で肩を起こす 右ひじで利用者さんのひざを倒し、右手で腰を回転させてから、左手で利用者さんの肩を起こします。

体位変換の大事なポイント

介護を受ける人は、介助を行う前に声掛けをしてもらうことで、心の準備ができます。利用者を驚かせてしまったり不安にさせてしまったりして、不快な思いをさせてしまう恐れがないよう、しっかりと声掛けをしましょう。心の準備をしてもらうことができ、安全な介助が行えます。 POINT2 うでを組み、ひざを高くたてる 介護を受ける人のうでを組み、ひざを高くたてることで、ベッドと接する部分が小さくなり、摩擦が少なくなります。そうすることによって、手足を伸ばして寝ている状態よりも、少ない力で介助をすることができます。 POINT3 ひざを倒してから肩を起こす 利用者さんのひざを先に倒すことで、利用者さんの腰が自然とむく方向へ回転するので、少ない力で体位変換をすることができます。介護者にとっても利用者さんにとっても負担の少ない体位変換となります。

気を付けよう!体位交換の注意点

仰向け(仰臥位)から横向き(側臥位)にする方法だけに関わらず、体位交換を行うときは、下記の注意点に気をつけて行いましょう。

【体位交換の注意点】 ●介護者の身体に負担がかからないようにベッドの高さや力加減などを工夫する ●うで組みやひざ立てなど、利用者さんに協力できる部分は協力してもらい、利用者さんの自立に向けた関わりをする

利用者さんと患者さんにとって負担の少ない体位変換を! 介護に携わる人にとって、体位変換は必ず行う介護技術のひとつ。 行う頻度も多いので、負担の少ない方法を身につけておくと身体を痛めずに済みます。力任せに行ってしまうと、自分の身体だけでなく相手の身体も傷つけてしまうことがありますので、気をつけましょう。 利用者さんにとっても介護者にとっても負担の少ない体位変換をマスターして、褥瘡をしっかりと予防しましょう。 <相談を受け付けています> 〇この症状なら何科を受診するの? 〇介護サービス利用について分からないことがある など、病気や施設利用などのご不明な点等あれば、 春日のなんでも相談室へご連絡ください。 メール、電話で受付中です。 こちら⇒ 春日なんでも相談室 受診をご検討なら、南東北春日リハビリテーション病院まで!

記事寄稿:南東北春日リハビリテーション病院

出前講座に行ってきました♪ 脳活性化運動! 2020.01.17(金) シルバー人材センター主催の、出前講座にお邪魔してきました! 出前講座とは・・・? 南東北春日リハビリテーション病院が提供している、無料の出張講座です。 主に須賀川市内、鏡石町、石川町などへ、理学療法士などの専門家の講師を派遣し、簡単な健康講座を行っています。 今日の出前講座のテーマは、 健康運動指導士による「脳の活性化体操」。 脳トレ?と思うかもしれませんが、これは「できること」を目標とはせず、「出来るように考えながら体操を行うこと」を目標とする、頭と体の体操なんです。  じゃんけんでわざと負ける遊びや・・・ お隣のかたとの交流も兼ねて行った体操では、数字に合わせて特定の動きを行う体操を。 リズムに合わせてハイタッチすれば、皆さん自然と笑顔になります! いつまでも元気に働き続けていただくために、ぜひご自宅でも体操を続けて欲しいですね(*^▽^*) 南東北春日リハビリテーション病院では、出前講座先を随時募集しています。 ご利用は一切無料で、町内会の集会やおまつりなど、いつでもお伺いします。 ↓出前講座のお申し込みについてはこちら↓ また、お電話でも構いません。 南東北春日リハビリテーション病院 0248-63-7299 よろしくお願いします。 楽しく認知症予防!脳トレ体操 コグニサイズ」 開催! 2020.01.09(木) 病院併設のメディカルフィットネスさくらにて、イベントを開催します!

認知症予防には適度な運動が効果的と言われていますが、さらに効果を高めるためには、「コグニサイズ」がおすすめです。

参加料無料、どなたでもご参加できます。 ご予約は以下まで↓ お買い物イベント 開催しました 2019.12.18(水) 入所中、入院中の方対象の、お買い物イベントが開催されました。 このイベントは、入院・入所中でなかなかお洋服などのお買い物が難しい方へ、業者協力のもと、病院内にお店を開いてしまおう、というイベントです。 本格的に寒い季節がやってきて、あたたかい衣類がちょうど欲しい季節・・・。 たくさんの方が、おしゃれなお洋服を前にウキウキでショッピング♪ いつもは無機質な病院の会議室が、おしゃれなショッピングストアに変わって、職員もびっくりです! ぬいぐるみや肌着、タオル、リハビリシューズなども売っていました。 店舗入り口には、クリスマスらしい飾りつけも。 お買い物の気分が上がりますね。(*^▽^*) 50名程度の、入院・入所者さん、その家族の方が参加していただき、終始にぎやかにお買い物を楽しんでいただけました。 なかには、「気に入った洋服がありすぎて、予算を超えちゃったわ」なんて方も! 次回は春ごろを予定しており、通所リハビリテーションや、ご近所の方にも、ぜひご利用いただければと思っています。 |

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

|