|

褥瘡の好発部位と予防、ステージごとの治療について

2020.01.24(金)

褥瘡(床ずれ)とは?

床ずれは、医学的には「褥瘡」といいます。

「褥」は「ふとん」のこと、「瘡」はできもののことですから、長い時間、寝込んでいるときに生じるできものという意味です。

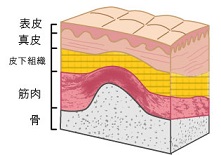

マットや布団、車いすなどと接触する部位の皮膚が、長い時間、続けて圧迫されて血流が悪くなり、その結果、皮膚・皮下組織・筋肉などへ酸素や栄養が行き渡らなくなり死んでしまった状態になることをいいます。

どんな人がなるの?

褥瘡(床ずれ)のほとんどは寝たきり状態の人に起こります。

健康な人は寝ている時でも、身体の一部に持続的に圧力がかかると知らず知らずのうちに寝返りをうっています。

しかし、寝たきりの人は自分で体位を変えることができないため、同じ場所にずっと体重がかかり、褥瘡(床ずれ)が出来てしまいます。

また、加齢によって皮膚が薄くなっている、栄養状態が悪い、糖尿病などの事情により、感染に対する抵抗力が落ちていることでも褥瘡(床ずれ)が発症する要因となってしまいます。

褥瘡(床ずれ)の見極め方

褥瘡(床ずれ)の予防の第一歩は毎日の皮膚観察です。

皮膚の赤みを発見したら、その部分が圧迫されないように身体の向きを変えてみます。

30分後、皮膚の赤みが消えていれば褥瘡(床ずれ)ではありません。

赤みが消えない場合は褥瘡(床ずれ)の可能性がありますので、自己判断せず医師や看護師などに相談しましょう。

褥瘡(床ずれ)の症状は?

褥瘡(床ずれ)は寝ている体位などによって生じる場所は様々で、体重のかかる骨の突出している場所で、死亡や筋肉の薄いところが発症しやすい場所です。

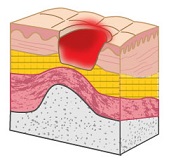

褥瘡のでき始めは皮膚が赤くなり、薄く水膨れができます。この水膨れが破けて「びらん」という状態になります。

発赤 皮膚が赤くなる

壊死 血液の流れが悪くなると皮膚が黒ずみ、びらんしてくる

潰瘍 皮膚がむけて傷口がただれ、皮膚の組織が欠損する

乾いて治ってしまうこともありますが、皮膚が壊死すると、黄色から黒っぽくなり、周りが炎症を起こして赤く腫れてきます。

また、感染を起こして膿がたまることもあり高熱が出たりします。

褥瘡の好発部位はどこか? 〜仰向け、横向き、車いす〜

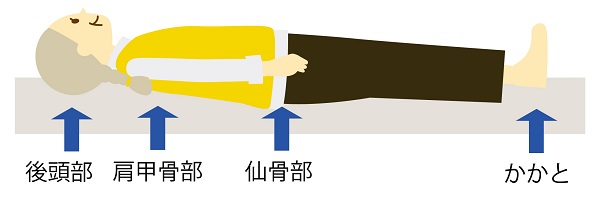

仰向け(仰臥位)の場合の好発部位

後頭部、肩甲骨部、仙骨部、かかと

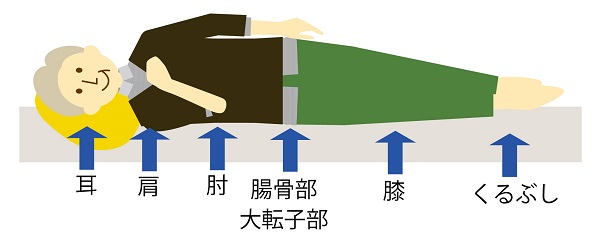

横向き(側臥位)の場合の好発部位

耳、肩、ひじ、腸骨部、大転子部、膝、くるぶし

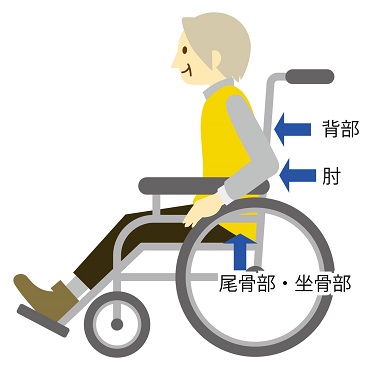

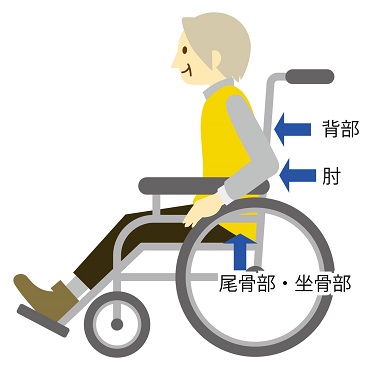

車椅子(端坐位)の場合の好発部位

背部、肘、尾骨部、坐骨部

自宅でできる予防とケア

・圧迫に対するケア

圧迫力とずれ力ができるだけかからないようにしましょう。

身体の組織が傷んでしまう前に体位を変え、血の流れをよくすることが重要です。

無意識にやっているゴソゴソも、床ずれ予防になります。予防対策として、エアマットやウォーターベッドを使うことがありますが、からだが沈みすぎてかえってゴソゴソができません。

また同じように、高すぎるベッドも怖くてゴソゴソができません。

この場合は、低く調整するようにしてください。

・出来るだけ座るようにする

「寝たきりにしない」こと、これが床ずれ予防の基本です。日中はなるべく座る生活にしてください。

座りすれば床ずれ予防だけではなく、内臓も活性化されますし、本人の意識も違ってきます。

食事をする、排泄する、風呂に入る、すべて座って行いましょう。

・皮膚に対するケア

乾燥した皮膚は、摩擦されるとはがれやすくなっています。

入浴後に水をはじくはっ水クリームを塗り、乾燥を予防します。

骨の突出部のマッサージはしないこと。

マッサージ自体が皮膚に摩擦やずれを引き起こすからです。

健康な皮膚・筋肉づくりには日々の必要な栄養素を十分にとっていることがとても大切です。

食事で褥瘡(床ずれ)は良くなるのです。

床ずれ(褥瘡)のステージごとの治療法・治療薬

床ずれは、その症状によって4つのステージに分かれます。

ステージが上がるほど重症度が高くなり、それぞれのステージによって適切な治療が異なってきます。

○ステージ1の治療法

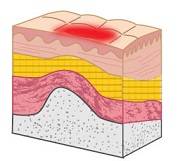

消えない発赤が発生している、褥瘡の初期状態。

疼痛や熱感、冷感があるなど、感じ方は様々。

<主な治療法>

・炎症除去と皮膚局所の血行改善

・非ステロイド系抗炎症外用剤(炎症除去に)

・ヘパリン類似物質を含む軟膏(皮膚局所の血行改善に)

・ 亜鉛華単軟膏、アズレン軟膏(表皮にびらんが生じた場合)

○ステージ2の治療法

赤やピンク色のくぼんだ潰瘍のようになっており、真皮まで到達、水泡ができたりジュクジュクした状態になっている。

<主な治療法>

・ 水疱はなるべく破らない

・ 洗浄(皮膚潰瘍になっている場合)

・ 壊死組織の除去(皮膚潰瘍内に壊死組織がある場合)

・ 消毒(皮膚潰瘍に感染がある場合)

・ 肉芽形成促進の外用剤

・ 豚皮、シリコンガーゼ、ポリウレタンフィルムなど(創面の保護に)

○ステージ3の治療法

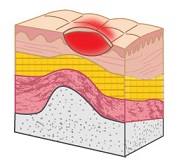

真皮を越して皮下組織まで到達した状態だが、骨、筋肉までは露出していない。

<主な治療>

・ ステージ2と同様の治療

・ ガーゼを詰める、皮膚切開術(損傷部位がポケット状になっている場合)

・ 皮弁による創閉鎖術

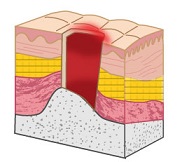

○ステージ4の治療法

骨、筋肉、腱が見えてしまうほどに深く欠損した状態。

壊死した組織が付着していることが多い。

・ ステージ3と同様の治療

・ 腐骨した部分の切除

床ずれ(褥瘡)の予防・治療の優先順位

1.体圧分散(除圧、減圧)

一般に二時間毎の体位変換が望ましいといされていて、仰向け、横向き(左右)の三姿勢を 基本に患者さんの状態に応じてうつ伏せや座位を加える。 体圧分散寝具を使用する。床ずれマット、マットレス、予防クッション、エアーマット防止用具(防止用品)など。

2.栄養管理

蛋白質・脂肪・ビタミン・ミネラルなどをまんべんなく摂取。低蛋白血症に注意する。

・第1群:魚介、肉、大豆

・第2群:牛乳、乳製品、小魚、海草

・第3群:緑黄色野菜

・第4類:淡色野菜、果物

・第5類:穀類、芋類、砂糖

・第6類:油脂

上記の六つの基礎食品群からまんべんなく組み合わせ、寝たきりでも1日1200キロカロリーは摂取するのが理想。

3.局所療法、スキンケア

○皮膚を清潔に保ち、かさつかないように保湿クリームなどを塗って、皮膚を乾燥から守る。

○毎日の全身の清拭、週に1〜2回の入浴。入浴後は創の周りを丁寧に消毒し、軟膏を貼付。

○カテーテル、吸水性の高いオムツなどを使って失禁のコントロール。

○日光浴をする。背中からお尻にかけて20〜30分。

○かゆみがあるときは保湿性のあるローション、クリームなどをつける。

褥瘡を予防するために効果的な、体位交換について、重要性とそのコツについてまとめてみました。

ぜひご覧ください。

「体位交換の重要性とコツ 〜仰臥位から側臥位への体位交換〜」

http://www.kasuga-rehabili.com//hospi_log/entry/001236.html

褥瘡(床ずれ)の発生は、治療と同時に予防に努めることが大切です。

褥瘡(床ずれ)の予防と治療には、医師や介護に携わる人々と協力して対応していきましょう。

<相談を受け付けています> 〇この症状なら何科を受診するの? 〇介護サービス利用について分からないことがある など、病気や施設利用などのご不明な点等あれば、 春日のなんでも相談室へご連絡ください。

メール、電話で受付中です。 こちら⇒ 春日なんでも相談室

受診をご検討なら、南東北春日リハビリテーション病院まで! 外来診察担当医表はこちら

記事寄稿:南東北春日リハビリテーション病院

キーワード:褥瘡,ステージ,好発部位

|