|

|

|

ロコモティブシンドロームをチェック!

2020.02.25(火)

「ロコモティブシンドローム」とは、「立つ、座る、歩く」といった基本的な運動機能が低下している状態を意味します。2007年に日本整形外科学会によって提唱された概念で、略称は「ロコモ」、日本語名で「運動器症候群」と呼ばれます。運動器とは、身体を動かすために関わる組織や器官のことで、骨、筋肉、関節、じん帯、腱、神経などから構成されています。

ロコモになると介護リスクUP ロコモは主に筋肉の減少や骨密度の低下、関節の軟骨のすり減りなどから起こります。ロコモになると、転倒事故での骨折や関節障害を起こしやすく、寝たきりや要介護になるリスクが高くなります。 日本整形外科学会では、自らの運動機能の低下に早くから気付き健康を維持してもらおうと、7つの「ロコチェック」を設けています。

「ロコチェック」あなたはいくつあてはまる? 1 片足立ちで靴下がはけない 2 家の中で躓いたり滑ったりする 3 階段を上るのに手すりが必要 4 掃除機の使用や布団の上げ下ろしが困難 5 重さ2キロ程度の買い物を持ち帰るのが困難 6 15分くらい続けて歩けない 7 横断歩道を青信号で渡り切れない

一つでも該当するとロコモの可能性があります。 ロコモに対処するには運動と食事が重要なカギとなります。気になる方は整形外科などの医師に相談してみるとよいでしょう。

※南東北グループ広報誌「南東北」326号より抜粋 膝痛予防についての出前講座を開催 2020.02.14(金) 大東公民館へ、出前講座に行ってきました! テーマは、「膝痛予防について」。 理学療法士2人が講師となり、座学&実技を交え講演してきました。  膝は歩くときに体重の2〜3倍の重量がかかり、身体を支えるために大変負担のかかる部位です。 関節のすり減りが原因となり痛みが発生し、進行すると関節の変形につながります。 会場にも、膝痛に悩む人がチラホラ・・・ 皆さん興味深く聞いていただきました。  膝痛を予防するには、膝関節まわりの筋肉を鍛えることが大切。 それには、日ごろからのストレッチや運動がかかせません。 お家でできる簡単ストレッチを一緒にやってみました。  簡単なものからちょっときつく感じるものまで、20分程度軽くストレッチをしましたが、皆さん「身体があたたまった♪」ととても満足気。 普段スポーツをやられている皆さんということで、スポーツに伴う膝痛の出ないよう、ぜひ継続していただきたいですね。 南東北春日リハビリテーション病院 出前講座のご案内 皆さんの街のイベントや町内会、老人会の集まりに、健康セミナーはいかがですか? 理学療法士などが講師となってみなさんもとへお邪魔し、健康講座を行う当院の出前講座をぜひご利用ください。 お申し込み・お問い合わせは・・・

0248-63-7299(南東北春日リハビリテーション病院代表)

担当:藤田まで(月〜土 8:30〜17:00) ※ご希望日の1ヶ月前までにはお申し込みください) メディカルフィットネスさくら「頑張らない健康づくり 青竹ビクス」 2020.02.05(水) 南東北春日リハビリテーション病院併設のメディカルフィットネスさくらにて行う、2月の特別講座のご案内です。 講座名:「頑張らない健康づくり 青竹ビクス」 講師:渡邉隆弘 (青竹ビクスインストラクター、健康運動指導士) 日時:2020年2月21日(金) 10:30〜11:30 持ち物:動きやすい服装で。飲み物、タオル、室内用シューズをご持参ください。 場所:メディカルフィットネスさくら スタジオ内 青竹ビクスとは? 青竹を模した足裏健康器具に体重をかけ、全身を楽しく動かしながら足裏の筋肉やツボを刺激する運動です。 筋肉を鍛える、というよりはマッサージしながら強化でき、誰でも簡単に行えます。 参加料無料、どなたでも参加できます。 さくらの会員、非会員に関わらず、ご予約が必要です。 ご予約は、以下までお電話ください。 メディカルフィットネスさくら 0248-63-7252 (月〜土10:00〜21:00) お知らせはこちらをご覧ください! 美容外科半額キャンペーン 2020.02.05(水) ↓以下のキャンペーンは、定員に達したため受付を終了しました↓(2020.2.22) 南東北春日リハビリテーション病院 美容外科にて、恒例の「美容外科 半額キャンペーン」を実施します! 対象は、4月中に施術を行った方が対象です。 毎年大変ご好評いただいている本キャンペーンは、すぐ定員となってしまうので、お早目のご予約をおすすめします。 ↓以下の画像をクリックするとお知らせが拡大表示されます 通常のお値段より、最大半額になるとってもお得なキャンペーンです。 初診の方は、一度美容外科の診察を受けて頂いてからのご予約となります。 診察にご予約は不要ですので、美容外科の受付時間内にいらっしゃってください。 (その際は、キャンペーンが終了していないかの確認を、事前にお電話にてご確認ください) 美容外科診察:毎週水曜日の13:30〜16:00 その他、ご不明な点はなんでもお電話ください。 南東北春日リハビリテーション病院代表 0248-63-7299 痰が絡む…対処法や痰の上手な出し方について 2020.02.02(日)

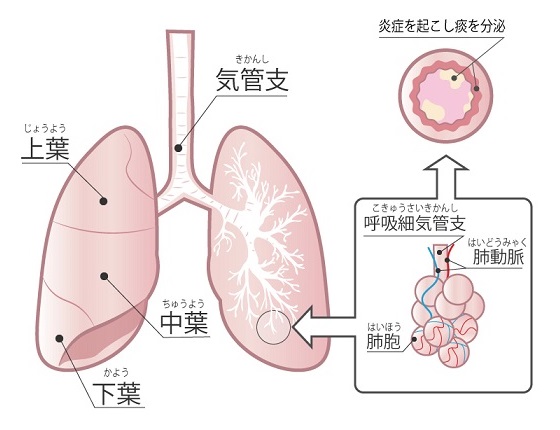

(1)痰について 気道は、加湿、クリーナー、加温の働きをもつ空気の通り道です。 これらは、いわば気道のメンテナンス機能で、これらによって気道の感染を予防したり、痰が溜まるのを防ぎながら無菌状態を保ってくれています。 痰は気管内から異物を排出しようとする働きのひとつで、肺の中の分泌物や、肺に入った空気中の浮遊物が粘液と混ざったものです。 呼吸器系に刺激や炎症が起きている時に出やすくなります。 痰が絡まる・溜まる原因は… 〇ウイルスなどに感染し、炎症を起こして痰が分泌されるため 〇痰のねばりが強くなると排出されにくくなり、気道に絡まったりして痰が貯留する 〇繊毛運動が鈍くなり、痰をスムーズに排出できない 〇肺の筋肉が弱まったりして呼吸運動が弱くなることで、空気の流れが低下するため などの原因が考えられます。  その他、健康な時にも実は分泌されています。成人の正常な痰の分泌量はおおよそ100ml程度で、痰の貯留はこれよりも多く分泌され、かつ排出が滞ってしまう時におこります。 極端に多い場合は、何らかの疾患を抱えている可能性が高くなります。 (2)痰がたまるとなぜ悪い? 〇息を吸った時に「ヒュー、ヒュー」と音がしたときは、痰が絡まった状態です。これは空気の通り道に痰がたまることで空気の通り道が狭くなり、気道の抵抗が増すためで、息切れが強くなります。 〇肺の中に空気が入らなくなる状態である無気肺をおこし、酸素化能力が低下する 〇ばい菌が溜まってしまうことで、肺炎などの感染症にかかりやすくなります 〇生活の質が低下する原因となる。(咳の症状が激しくなると疲れやすくなったり不眠に陥ることも)

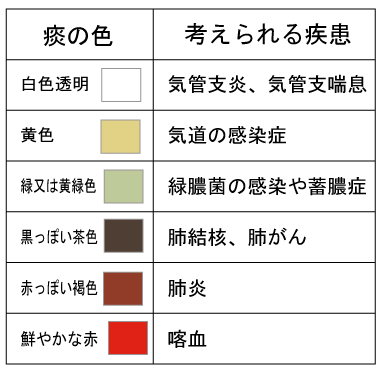

(3)痰は、どんな病気のサインなの?新型コロナウイルスの感染の可能性は? 年齢や病歴により、考えられる病気は様々ですが、以下のような病気で継続的に炎症が発生し、痰が溜まって出にくくなっている可能性があります。 〇気管支喘息 〇肺結核  また、気管や肺の感染症と聞いて皆さんが今一番心配なのは、「痰が出る・・・これって新型コロナウイルスに感染したの?」という心配かと思います。 新型コロナウイルスの初期症状は咳、痰、発熱、鼻水、のどの痛み、関節痛や倦怠感といった風邪症状から、味覚障害や嗅覚障害といわれていて、新型コロナウイルスなどの感染症の場合肺炎に陥り、痰は黄色や緑色の、粘りの強い痰が出ると言われています。 新型コロナウイルスの初期症状は平均して5〜7日程度続くと言われていますが、重症化しない限りは自然と症状は軽快します。 しかし軽快せず重症化すると肺炎を発症し、咳、発熱、痰の排出が増え血痰がでたり、呼吸困難に陥ります。 痰の色や性状だけでは、新型コロナウイルス感染かどうかの判断は難しいので、高齢者や糖尿病、心臓病などの基礎疾患をお持ちの方は、なるべく早めに医療機関や地域の保健所、相談センターに相談しましょう。 (4)排痰の目的 日常の中でこまめに絡まった痰を出すことで、息切れ感が減って呼吸が楽になったり、気道感染を防ぐことが出来ます。 重要なのは、その人に合う上手に痰を出すコツをつかんでおくことです。

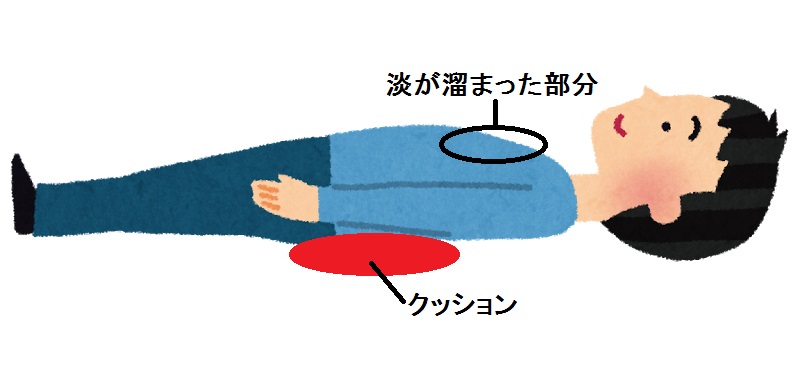

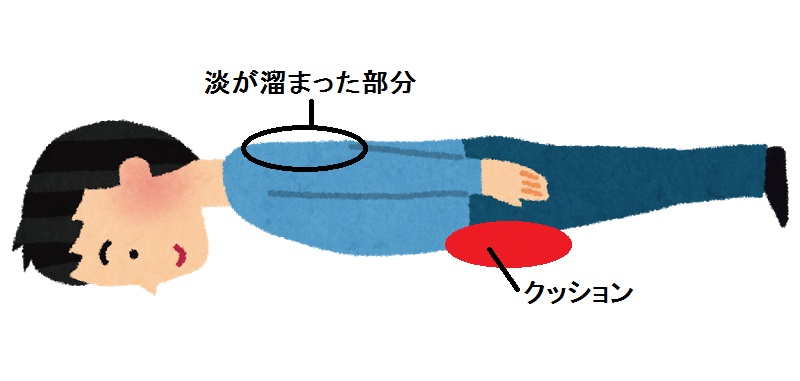

(5)排痰の方法、対処法 1.体位排痰 体位排痰とは、痰を出しやすい姿勢になることで痰をのど元に集めて出す方法です。 <肺の前側に発生した痰を出す場合>

仰向けに寝て腰のあたりにクッションなどを置き、お尻を高くして安静にします。

うつぶせに寝て腰のあたりにクッションなどを置き、お尻を高くして安静にします。

4.ACBT

一人ではできないので、家族に手伝ってもらう必要があります。

(6)痰の色で分かる症状 白色透明:気管支炎、気管支喘息  肺や気道に異常がおきていると、いつもとは違った色(黄色や黒など)の痰が出てくる可能性があります。 (7)最後に 病院への受診をご希望なら、南東北春日リハビリテーション病院まで 外来診療担当医表はこちらです。 どうぞご利用ください。 記事寄稿:南東北春日リハビリテーション病院、南東北グループ広報誌「南東北」「こんにちわ」より一部抜粋 |

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

|