|

肥満を解消しましょう

2010.10.22(金)

増加傾向にある肥満は、子供の生活習慣病のひとつとしても問題視されています。

◆肥満とは? ◆肥満とは?

肥満というと、体が太っているという意味ですが、医学的に「肥満」という言葉を使うときには、脂肪が一定以上に多くなった状態のことをいいます。

BMIの計算式

◆肥満度の判定基準

BMI=体重(kg)÷(身長(m)× 身長(m))

◆肥満度の判定基準

日本肥満学会が決めた判定基準では、統計的にもっとも病気にかかりにくいBMI22を基準とし、25以上を肥満としています。

低体重(やせ):BMI 18.5未満

普通体重:BMI 18.5以上 25未満

肥満(1度):BMI 25以上 30未満

肥満(2度):BMI 30以上 35未満

肥満(3度):BMI 35以上 40未満

肥満(4度):BMI 40以上

◆なぜ、肥満がいけないのか ◆なぜ、肥満がいけないのか

肥満で一番怖いのは、命にかかわる高血圧・脂質異常症・糖尿病など、多くの生活習慣病の原因になりやすいからです。

また、生活習慣病だけでなく、睡眠時無呼吸症候群を引き起こしたり、体重が骨や関節に負担をかけ、腰痛や関節痛の原因となることもあります。

◆肥満の原因

主な原因は、食べ過ぎ(摂取カロリーのオーバー)と運動不足(消費カロリーの減少)です。

●食行動(早食い・まとめ食いなど)

●ストレス

●遺伝性の肥満

●二次性肥満(病気や薬物の影響など)

◆肥満解消のための日常生活改善例 ◆肥満解消のための日常生活改善例

1. 階段の利用する

2〜3階の昇降なら、エレベーターやエスカレーターを利用しない。

2. 歩く習慣をつける

近所への買い物などは、歩いていきましょう。また、バスや地下鉄など、1区間なら歩く習慣を。

3.こまめに家事をする

肥満解消のためには、こまめに体を動かすのが効果的です。

家事も一度にまとめてやるより、こまめに行った方が、エネルギーを消費します。

急激な運動や極度な食事制限は、かえって病気を引き起こします。決して無理をせず、必要に応じて、医師、管理栄養士などの専門家のアドバイスを受けましょう。

<記事提供>

社会福祉法人 南東北福祉事業団

総合南東北福祉センター

http://www.kaigo-hiwada.com/

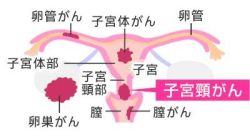

子宮頸がん -若い女性に増えています-

2010.10.19(火)

若い女性に増えています 「子宮頸がん」

かつては40代以降の病気といわれていた「子宮頸がん」ですが、最近では、20〜30代の若年層の女性に増えているそうです。 かつては40代以降の病気といわれていた「子宮頸がん」ですが、最近では、20〜30代の若年層の女性に増えているそうです。

●子宮頸がんを知っていますか?

女性にしかない臓器の子宮の入口付近、「子宮頸部(しきゅうけいぶ)」と呼ばれるところにできる癌を「子宮頸がん」といいます。

●どんな症状が出るの? ●どんな症状が出るの?

時期/症状

がんになる前・初期:ほとんどの場合、無症状

進行した場合:性交後出血、おりものの異常(茶褐色、黒褐色のおりものが増えるなど)、不正出血(月経時以外の出血)、下腹部や腰の痛み など

●どんな人がなりやすいの?

「がん」と聞くと、一般的には遺伝によるものをイメージしますが、「子宮頸がん」は遺伝に関係なく、性交経験のある女性なら誰でもかかりうる病気です。

予防するには!?

1.子宮頸がん検診を受けましょう。

検診によって、がんになる前の状態を発見することができ、早期治療が可能となります。症状がなくても、数年に1度は検診を受けましょう。

2.子宮頸がん予防ワクチンを接種しましょう。

2009年12月より、子宮頸がん予防のためのHPVワクチンの接種が可能となりました。

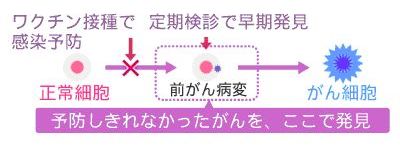

このワクチンを接種し、子宮頸がん検診を受診することで、子宮頸がんを予防することができます。

予防ワクチンは、半年の間に3回接種し、最長で20年間(推計)HPVの感染を予防します。ただし、完全に予防するためには、接種後も年に1回は検診を受けましょう。

HPVワクチン接種と検診による「子宮頸がん予防」

HPVとは

HPV(Human PapillomaVirusヒトパピローマウイルス)は、パピローマウイルス科に属するウイルスのひとつ。ヒト乳頭腫ウイルスともいわれています。乳頭腫と呼ばれるイボを形成することから名付けられた。

子宮頸がん羅患の低年齢化は、性交渉開始年齢が低下していることが最大の原因と考えられています。1度でも性交経験が有れば、この病気と無縁ではありません。基礎知識を身につけ、検診を受けるようにしましょう。 子宮頸がん羅患の低年齢化は、性交渉開始年齢が低下していることが最大の原因と考えられています。1度でも性交経験が有れば、この病気と無縁ではありません。基礎知識を身につけ、検診を受けるようにしましょう。

<記事提供>

社会福祉法人 南東北福祉事業団

総合南東北福祉センター

http://www.kaigo-hiwada.com/

|